《規(guī)劃綱要》指出,建立綠色多元能源體系。穩(wěn)步推進(jìn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。合理控制化石能源消費(fèi),推進(jìn)煤炭清潔高效利用,不斷降低供電和供熱煤耗。推進(jìn)油氣管網(wǎng)輸配系統(tǒng)建設(shè),提高天然氣供應(yīng)能力,保障煤炭、電力、油氣等穩(wěn)定供應(yīng)。堅(jiān)持集中式和分布式并舉,因地制宜推動(dòng)可再生能源多元化、協(xié)同化發(fā)展。積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電,推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。鼓勵(lì)向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”、多能互補(bǔ)的儲(chǔ)能發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。到2035年,全市非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到23%以上。

構(gòu)建綠色低碳交通體系。加快青島空港型國(guó)家物流樞紐綠色化建設(shè),深入實(shí)施多式聯(lián)運(yùn)工程,提升海鐵聯(lián)運(yùn)比例,基本形成大宗貨物和集裝箱中長(zhǎng)距離運(yùn)輸以鐵路和水路運(yùn)輸為主的格局。加快淘汰高排放老舊車船。推進(jìn)老舊機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械清潔能源替代,加快加氫、充電等新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)綠色港口建設(shè)。

原文如下:

中共青島市委辦公廳 青島市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《美麗青島建設(shè)規(guī)劃綱要(2022—2035年)》的通知

各區(qū)、市黨委和人民政府,青島西海岸新區(qū)工委、管委,市委各部委,市政府各部門,市直各單位,中央、省駐青各單位,青島警備區(qū):

《美麗青島建設(shè)規(guī)劃綱要(2022—2035年)》已經(jīng)市委、市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。

中共青島市委辦公廳

青島市人民政府辦公廳

2023年11月23日

(此件公開發(fā)布)

美麗青島建設(shè)規(guī)劃綱要(2022—2035年)

為高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)美麗青島建設(shè),以高品質(zhì)生態(tài)環(huán)境支撐高質(zhì)量發(fā)展,加快推進(jìn)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化,根據(jù)中央有關(guān)決策部署和《中共山東省委辦公廳、山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈美麗山東建設(shè)規(guī)劃綱要(2021—2035年)〉的通知》(魯辦發(fā)〔2022〕13號(hào))精神,現(xiàn)編制《美麗青島建設(shè)規(guī)劃綱要(2022—2035年)》。

一、總體要求

(一)指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,認(rèn)真踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想,全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)山東、對(duì)青島工作的重要指示要求,正確處理“五個(gè)重大關(guān)系”,聚焦“六個(gè)城市”建設(shè),統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化,協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng),深入實(shí)施綠色低碳、品質(zhì)環(huán)境、和諧生態(tài)、健康韌性、宜居典范、生態(tài)文化、現(xiàn)代制度、開放窗口等八大重點(diǎn)任務(wù),打造山風(fēng)海韻、魅力宜居、活力善治的美麗青島。

(二)基本原則

1.堅(jiān)持守正創(chuàng)新,典范引領(lǐng)。對(duì)標(biāo)可持續(xù)發(fā)展先進(jìn)城市,積極探索特大城市美麗建設(shè)模式,以美麗青島品牌效應(yīng)提升城市競(jìng)爭(zhēng)力和影響力,在全省勇當(dāng)龍頭、在全國(guó)爭(zhēng)先進(jìn)位、在全球彰顯特色,講好美麗中國(guó)建設(shè)的“青島故事”。

2.堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先,綠色發(fā)展。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展,將生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過程,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、能源、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)等全領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型,推動(dòng)形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)生活方式,以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.堅(jiān)持系統(tǒng)推進(jìn),協(xié)同增效。堅(jiān)持用系統(tǒng)觀念謀劃美麗青島建設(shè),堅(jiān)持多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理,堅(jiān)持減污降碳協(xié)同增效,統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田海島灣系統(tǒng)治理、源頭治理,推進(jìn)一體化保護(hù)與修復(fù),促進(jìn)大氣、水、海洋、土壤等生態(tài)環(huán)境各要素全方位品質(zhì)提升,把城市建成“有機(jī)生命體”。

4.堅(jiān)持因地制宜,彰顯魅力。立足“山海島城灣、田園林水鄉(xiāng)”交融共生的生態(tài)城市基底,延續(xù)歷史文脈,形成各美其美、美美與共的建設(shè)模式,因地制宜、梯次推進(jìn)美麗青島建設(shè)全域覆蓋,打造美麗青島特色名片。

5.堅(jiān)持全民行動(dòng),共建共享。認(rèn)真踐行“人民城市人民建,人民城市為人民”重要理念,激發(fā)全社會(huì)共同呵護(hù)生態(tài)環(huán)境的內(nèi)生動(dòng)力,形成具有深厚社會(huì)基礎(chǔ)的美麗青島建設(shè)行動(dòng)體系,打造共治共建共富共享的美麗建設(shè)格局,不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

(三)戰(zhàn)略定位

——綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)。發(fā)揮新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換核心城市引領(lǐng)作用,以形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式為主攻方向,堅(jiān)持把綠色低碳發(fā)展作為解決生態(tài)環(huán)境問題的治本之策,以減污降碳協(xié)同增效作為總抓手,深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,努力在全省綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)中體現(xiàn)龍頭擔(dān)當(dāng)。

——陸海統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)先行區(qū)。圍繞優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品供給,統(tǒng)籌大氣、水、海洋、土壤等要素,健全陸海統(tǒng)籌污染治理體系,促進(jìn)“河陸灣海”生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán),不斷提高生物多樣性,加快建設(shè)綠色可持續(xù)的生態(tài)環(huán)境。

——高品質(zhì)濱海宜居典范城市。牢牢把握人民群眾對(duì)美好生活的向往,聚力提升城市品質(zhì),持續(xù)改善人居環(huán)境質(zhì)量,優(yōu)化城鄉(xiāng)公共服務(wù)供給,健全完善綠色共富機(jī)制和政策措施,建設(shè)人居環(huán)境良好、人文底蘊(yùn)深厚、城鄉(xiāng)高水平融合、人民安居樂業(yè)的濱海宜居典范城市。

(四)目標(biāo)指標(biāo)

1.到2025年,人與自然和諧共生的美麗青島建設(shè)取得明顯成效。

(1)綠色經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展水平持續(xù)提升。國(guó)土空間保護(hù)格局得到優(yōu)化,綠色低碳發(fā)展深入推進(jìn),藍(lán)色經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能加速釋放,“綠水青山就是金山銀山”轉(zhuǎn)化通道創(chuàng)新拓展。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到65%左右,海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)年均增速達(dá)到8%左右。

(2)生態(tài)環(huán)境保護(hù)成效持續(xù)提升。城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升,主要污染物排放總量持續(xù)下降,生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性得到有效保護(hù),生態(tài)安全得到有效保障,一流生態(tài)基底更加穩(wěn)固。重污染天氣基本消除,地表水國(guó)控?cái)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良(達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類)比例達(dá)到71.4%,城鄉(xiāng)黑臭水體基本消除。近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)面積比例保持98.8%以上。生態(tài)質(zhì)量指數(shù)(EQI)穩(wěn)中向好,土壤安全利用水平鞏固提升。

(3)城鄉(xiāng)生活品質(zhì)持續(xù)提升。宜居宜業(yè)宜游高品質(zhì)灣區(qū)城市功能品質(zhì)全面提升,綠色生活方式廣泛推行,濱海城市特色風(fēng)貌更加突出。共建共享的美麗建設(shè)政策措施持續(xù)優(yōu)化,城鄉(xiāng)發(fā)展差距明顯縮小。

(4)生態(tài)治理體系效能持續(xù)提升。生態(tài)環(huán)境治理能力持續(xù)提高,導(dǎo)向清晰、決策科學(xué)、執(zhí)行有力、激勵(lì)有效、多元參與、良性互動(dòng)的治理體系更加健全。

到2027年,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好,山水林田海島灣生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能持續(xù)增強(qiáng);高質(zhì)量發(fā)展水平進(jìn)一步提升,節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式初步形成;環(huán)境治理體系和治理能力建設(shè)取得突破性進(jìn)展,現(xiàn)代化的環(huán)境善治樣板基本建成。

2.到2035年,人與自然和諧共生的美麗青島全面建成。城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量根本好轉(zhuǎn),綠水青山碧海藍(lán)天成為常態(tài),碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降,綠色低碳生產(chǎn)生活方式廣泛形成,生態(tài)環(huán)境治理模式全國(guó)領(lǐng)先,城鄉(xiāng)人居環(huán)境品質(zhì)成為典范,人民群眾普遍享有宜居宜業(yè)宜游的幸福美好生活。

二、打造綠色低碳發(fā)展先行之城

以碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為引領(lǐng),深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈條現(xiàn)代化,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端,構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系,著力打造綠色低碳發(fā)展先鋒。

(一)先行示范碳達(dá)峰碳中和

1.有序推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng)。深化國(guó)家低碳城市試點(diǎn),謀劃碳中和戰(zhàn)略研究,構(gòu)建全市“雙碳”政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系。以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整為著力點(diǎn),推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域和熱電、化工、鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)低碳變革,帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。到2030年,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降70%以上。

2.推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效。加強(qiáng)全市“三線一單”減污降碳協(xié)同管控研究,持續(xù)探索鋼鐵、化工和輪胎制造等行業(yè)溫室氣體排放環(huán)境影響評(píng)價(jià)。系統(tǒng)謀劃多污染物與碳減排協(xié)同控制路徑,探索構(gòu)建兩者相互適應(yīng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、政策措施和管理模式等協(xié)同體系。開展煤電、水泥、橡膠等重點(diǎn)行業(yè)減污降碳示范和宣傳。

3.打造具有國(guó)際影響力的氣候投融資合作平臺(tái)。推進(jìn)青島西海岸新區(qū)氣候投融資試點(diǎn)和自然碳匯交易中心(山東)建設(shè),爭(zhēng)創(chuàng)海洋碳匯國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。定期開展森林、濕地、海洋、土壤等自然生態(tài)系統(tǒng)碳匯家底調(diào)查、碳儲(chǔ)量評(píng)估、潛力分析,建立健全林業(yè)碳匯計(jì)量監(jiān)測(cè)體系、價(jià)值評(píng)價(jià)體系和經(jīng)營(yíng)開發(fā)體系,完善森林碳庫現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫,開展林業(yè)碳匯評(píng)估。建設(shè)海洋碳匯科技創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)海洋碳匯技術(shù)研究。探索建立森林碳庫和海洋“藍(lán)碳”數(shù)據(jù)庫,依托碳排放權(quán)交易等多樣化機(jī)制,探索碳匯生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)路徑。

(二)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展

1.推進(jìn)區(qū)域綠色產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。突出優(yōu)勢(shì)特色,積極推動(dòng)青煙威海洋經(jīng)濟(jì)、青煙濰臨空臨港經(jīng)濟(jì)、青濰日循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)協(xié)作帶和交界地帶綠色融合、錯(cuò)位協(xié)同和高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)高端服務(wù)業(yè)和工業(yè)綠色升級(jí),打造綠色高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)新策源地。推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)梯次有序、高效集聚發(fā)展,打造制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展平臺(tái)。

2.推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化高端化發(fā)展。堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展,全面推行清單管理、分類處置、動(dòng)態(tài)監(jiān)控,新建項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)減量替代要求。對(duì)標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)桿,以鋼鐵、建材、石化、化工、橡膠、紡織等行業(yè)為重點(diǎn),開展全流程清潔化、循環(huán)化、低碳化改造。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能、數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)、要素資源傾斜配置,深入實(shí)施“青島制造”品牌戰(zhàn)略,著力推動(dòng)紡織服裝服飾業(yè)、食品制造業(yè)、酒飲料精制茶制造業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端制造和現(xiàn)代制造轉(zhuǎn)變,全面提高綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展效率和效益。深入實(shí)施綠色制造工程,打造高效、清潔、綠色、低碳、循環(huán)制造體系。

3.壯大綠色低碳新興產(chǎn)業(yè)集群。積極培育集成電路、新型顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),高質(zhì)量建設(shè)國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地,超前布局未來產(chǎn)業(yè)。實(shí)施“工賦青島”行動(dòng),建設(shè)具有國(guó)際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),協(xié)同推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,培育“生態(tài)+數(shù)字”新模式、新業(yè)態(tài)。實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)倍增工程、中小企業(yè)育苗工程、新一代“青島金花”培育行動(dòng),打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。

4.做強(qiáng)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群。以低碳、循環(huán)、高端為方向,圍繞高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用、新能源汽車等領(lǐng)域,聚焦裝備和服務(wù)兩個(gè)維度,發(fā)展壯大生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群。大力發(fā)展清潔能源、污染治理、固體廢物資源化利用、環(huán)境監(jiān)測(cè)等節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè),培育綠色認(rèn)證、碳資產(chǎn)管理等服務(wù)業(yè)態(tài)。推動(dòng)政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用融合發(fā)展,強(qiáng)健產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化價(jià)值鏈、提升創(chuàng)新鏈,推動(dòng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展水平和創(chuàng)新能力躍居全國(guó)前列。

(三)持續(xù)激發(fā)海洋藍(lán)色動(dòng)能

1.建設(shè)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)。強(qiáng)化青島西海岸新區(qū)、青島藍(lán)谷引領(lǐng)作用,以高端化、集群化、智慧化為方向,重點(diǎn)發(fā)展海工裝備制造、海洋藥物和生物制品、海水淡化等海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),打造現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)集群,培育海洋產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。創(chuàng)新海洋金融服務(wù)模式,打造高端航運(yùn)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2.打造國(guó)家綠色低碳發(fā)展深海試驗(yàn)區(qū)。統(tǒng)籌資源要素配置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善“陸基產(chǎn)業(yè)園區(qū)+深海產(chǎn)業(yè)園區(qū)”陸海接力發(fā)展模式。以深海養(yǎng)殖規(guī)模化、智能化、生態(tài)化為方向,圍繞深海冷水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈,重點(diǎn)發(fā)展苗種繁育、清潔餌料生產(chǎn)、深海裝備制造、深海養(yǎng)殖、精深加工和冷鏈物流、深海數(shù)字化服務(wù),形成一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的深海標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)體系。到2035年,深海產(chǎn)業(yè)園區(qū)和陸基產(chǎn)業(yè)園區(qū)清潔能源消費(fèi)占比分別達(dá)到80%、95%以上。

(四)健全綠色發(fā)展支撐體系

1.建立綠色多元能源體系。穩(wěn)步推進(jìn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。合理控制化石能源消費(fèi),推進(jìn)煤炭清潔高效利用,不斷降低供電和供熱煤耗。推進(jìn)油氣管網(wǎng)輸配系統(tǒng)建設(shè),提高天然氣供應(yīng)能力,保障煤炭、電力、油氣等穩(wěn)定供應(yīng)。堅(jiān)持集中式和分布式并舉,因地制宜推動(dòng)可再生能源多元化、協(xié)同化發(fā)展。積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電,推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。鼓勵(lì)向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”、多能互補(bǔ)的儲(chǔ)能發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。到2035年,全市非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到23%以上。

2.構(gòu)建綠色低碳交通體系。加快青島空港型國(guó)家物流樞紐綠色化建設(shè),深入實(shí)施多式聯(lián)運(yùn)工程,提升海鐵聯(lián)運(yùn)比例,基本形成大宗貨物和集裝箱中長(zhǎng)距離運(yùn)輸以鐵路和水路運(yùn)輸為主的格局。加快淘汰高排放老舊車船。推進(jìn)老舊機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械清潔能源替代,加快加氫、充電等新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)綠色港口建設(shè)。

3.建設(shè)綠色城市。高水平推進(jìn)綠色城市建設(shè)發(fā)展試點(diǎn),健全綠色金融助推城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳發(fā)展機(jī)制,逐步推廣形成規(guī)模效應(yīng)。結(jié)合城市更新行動(dòng),推動(dòng)一批老舊小區(qū)、老工業(yè)廠房、傳統(tǒng)商務(wù)樓宇等既有建筑節(jié)能及綠色化改造,全面提升民用建筑能效水平。推廣高品質(zhì)綠色建筑、綠色建材應(yīng)用,推動(dòng)區(qū)域建筑能源協(xié)同,強(qiáng)化公共建筑能源消費(fèi)智能監(jiān)測(cè)及管理。

4.構(gòu)建資源循環(huán)高效新格局。大力推進(jìn)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,實(shí)現(xiàn)資源配置效益最大化和效率最優(yōu)化。推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳,開展基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能升級(jí)改造,打造國(guó)際先進(jìn)綠色低碳園區(qū)。嚴(yán)格落實(shí)水資源、能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”制度,以工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),有序推行國(guó)際水效、能效標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施企業(yè)能效、水效“領(lǐng)跑者”制度。堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)和最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度。探索在青島西海岸新區(qū)建立以產(chǎn)出效益定能源資源使用權(quán)的指標(biāo)分配和交易機(jī)制。深入推進(jìn)工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造,深化工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)。推進(jìn)“無廢城市”建設(shè),推動(dòng)建筑垃圾資源化、規(guī)模化、高值化利用。健全再生資源循環(huán)利用體系,加大資源再生產(chǎn)品和再制造產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度。建設(shè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)綠色工廠、綠色工業(yè)園區(qū),打造2至5個(gè)“美麗園區(qū)”樣板。

專欄1:綠色低碳發(fā)展先行行動(dòng)

1.碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)。(1)實(shí)施綠色能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型工程。深入實(shí)施新能源倍增行動(dòng),統(tǒng)籌太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等開發(fā)利用,推動(dòng)可再生能源規(guī)模化發(fā)展。建設(shè)黃島區(qū)、膠州市、萊西市國(guó)家整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。建設(shè)即墨區(qū)、黃島區(qū)近海樁基式光伏項(xiàng)目。穩(wěn)妥推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電,鼓勵(lì)發(fā)展大中型農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程。重點(diǎn)構(gòu)建汽車、港口碼頭等氫能應(yīng)用全場(chǎng)景示范工程。(2)開展碳足跡評(píng)價(jià)。對(duì)鋼鐵、機(jī)電、輪胎、家電、食品等重要外貿(mào)產(chǎn)品,探索開展產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)。到2025年,完成30至40家企業(yè)碳足跡評(píng)價(jià)。(3)實(shí)施低碳技術(shù)工程。開展低碳零碳負(fù)碳技術(shù)攻關(guān),重點(diǎn)突破綠色低碳領(lǐng)域“卡脖子”和共性關(guān)鍵技術(shù),支持二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)技術(shù)攻關(guān)和項(xiàng)目建設(shè)。積極發(fā)展海洋可再生能源開發(fā)和海水綜合利用等海洋低碳技術(shù)。

2.產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型行動(dòng)。(1)實(shí)施傳統(tǒng)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型工程。以鋼鐵、建材、石化、化工等行業(yè)為重點(diǎn),實(shí)施全流程清潔化、低碳化、循環(huán)化改造項(xiàng)目。以市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、即墨區(qū)為重點(diǎn),探索以綠色低碳轉(zhuǎn)型推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。(2)實(shí)施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展工程。推廣農(nóng)光互補(bǔ)、“光伏+設(shè)施農(nóng)業(yè)”等低碳農(nóng)業(yè)模式。積極申報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部綠色、有機(jī)和地理標(biāo)志保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證,培育打造農(nóng)產(chǎn)品品牌。

3.美麗園區(qū)載體建設(shè)行動(dòng)。(1)實(shí)施園區(qū)循環(huán)化改造工程。對(duì)董家口化工園區(qū)、萊西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等省級(jí)以上園區(qū)開展循環(huán)化改造。(2)實(shí)施園區(qū)碳達(dá)峰工程。推動(dòng)環(huán)海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、城陽工業(yè)園區(qū)、藍(lán)谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、即墨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、平度經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、萊西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等省級(jí)園區(qū)碳達(dá)峰。(3)實(shí)施近零碳建設(shè)工程。鼓勵(lì)發(fā)展基礎(chǔ)較好的區(qū)(市)先行先試,到2025年,力爭(zhēng)建成2個(gè)以上近零碳園區(qū)。

三、打造碧海藍(lán)天環(huán)境品質(zhì)之城

堅(jiān)持區(qū)域聯(lián)動(dòng)、陸海統(tǒng)籌、水土共治,以環(huán)境品質(zhì)提升為重點(diǎn),建立陸海一體污染綜合防治機(jī)制,著力解決影響可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境問題。

(一)打造“青島藍(lán)”清新空氣示范區(qū)

1.打造多污染物協(xié)同控制標(biāo)桿。持續(xù)開展以PM2.5和O3“雙控雙減”為核心的揮發(fā)性有機(jī)物與氮氧化物區(qū)域協(xié)同控制與減排。以石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)為主,實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物與氮氧化物差異化管控,打造O3污染區(qū)域精準(zhǔn)治理模式。以移動(dòng)源、燃煤污染管控為主,強(qiáng)化不利擴(kuò)散條件下顆粒物、氮氧化物等污染物排放監(jiān)管。

2.實(shí)施多源污染精細(xì)化管控。推動(dòng)末端治理向源頭治理和綜合治理轉(zhuǎn)變,實(shí)施污染源差異化管控。深入推進(jìn)表面涂裝、橡膠、包裝印刷等工業(yè)提標(biāo)改造,實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物管控“一廠一策”。強(qiáng)化“車油路港”聯(lián)合管控,加大成品油監(jiān)管力度,加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí),基本實(shí)現(xiàn)城市物流輕型柴油車電動(dòng)化。加快交通用能清潔化,提升公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化水平,積極倡導(dǎo)私家車等社會(huì)用車清潔化。提高船舶岸電使用率。

3.推進(jìn)區(qū)域大氣污染協(xié)同防治。推動(dòng)健全膠東經(jīng)濟(jì)圈大氣污染聯(lián)防聯(lián)治機(jī)制,探索開展聯(lián)合執(zhí)法。建立健全區(qū)域空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)預(yù)警會(huì)商機(jī)制。推進(jìn)重污染績(jī)效分級(jí)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,有效應(yīng)對(duì)重污染天氣。到2027年,全市PM2.5力爭(zhēng)下降到28微克/立方米。

(二)高質(zhì)量打造美麗河湖樣板

1.深化全流域系統(tǒng)防治。建立“水體—入河湖排污口—排污管線—污染源”全鏈條管理的水污染物排放治理體系。加強(qiáng)平度市、萊西市等上游地區(qū)農(nóng)業(yè)面源污染防治,大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。中下游地區(qū)創(chuàng)新工業(yè)污染源智慧化監(jiān)管模式,打造入河排污口標(biāo)準(zhǔn)化整治樣板。全域推進(jìn)海綿城市建設(shè),完善初期雨水收集處理系統(tǒng)。持續(xù)提升地表水水質(zhì)優(yōu)良比例,到2035年,水功能區(qū)水質(zhì)全面達(dá)標(biāo)。

2.高水平保障河湖生態(tài)用水。統(tǒng)籌生活、生產(chǎn)、生態(tài)用水,提高河湖生態(tài)水量保障能力。分期分批制定重點(diǎn)工程生態(tài)流量下泄目標(biāo),完善生態(tài)流量泄放與監(jiān)控設(shè)施,實(shí)現(xiàn)生態(tài)基流常態(tài)化泄放。構(gòu)建重點(diǎn)河湖植被緩沖帶,以自然河湖水系為基底,充分利用已有人工渠系,加強(qiáng)再生水補(bǔ)源,對(duì)具備條件的河道實(shí)施生態(tài)補(bǔ)水。到2035年,重點(diǎn)河湖基本生態(tài)流量(水量)達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%以上。

3.加強(qiáng)美麗河湖建設(shè)。以重現(xiàn)土著魚類和土著水生植物為目標(biāo),加強(qiáng)水生態(tài)環(huán)境調(diào)查評(píng)估,健全水生態(tài)健康監(jiān)管評(píng)價(jià)機(jī)制。城市建成區(qū)聚焦景觀生態(tài)型為主的“城水和諧”美麗河湖建設(shè),大沽河流域中上游聚焦生態(tài)型和水源型的“自然樸素”美麗河湖建設(shè),分批次打造美麗河湖典范。到2027年,美麗河湖建成率達(dá)到40%左右。

(三)建設(shè)人海和諧美麗海洋

1.深化陸海統(tǒng)籌總氮管控。持續(xù)推進(jìn)全市入海排污口整治。深入開展入海河流總氮溯源分析,加強(qiáng)入海河流總氮管控,推動(dòng)入海河流全部穩(wěn)定消劣。以丁字灣、膠州灣、嶗山灣等海域?yàn)橹攸c(diǎn),推進(jìn)陸海污染一體化治理,健全“近岸水體—入海排污口—排污管線—污染源”全鏈條治理體系。

2.維護(hù)一流清潔海洋品質(zhì)。加強(qiáng)滸苔綠潮跨海域聯(lián)防聯(lián)治。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范船舶污水收集處置、使用燃油標(biāo)準(zhǔn)、港口碼頭污染防治措施,嚴(yán)格落實(shí)船舶排放控制區(qū)要求。實(shí)施船舶污染物轉(zhuǎn)移處置聯(lián)單制度,推進(jìn)“船—港—城”全過程協(xié)同管理。實(shí)施“凈灘凈海”工程,加強(qiáng)海漂垃圾治理。推廣深遠(yuǎn)海綠色養(yǎng)殖和生態(tài)健康養(yǎng)殖模式。探索開展對(duì)微塑料、新型污染物、缺氧和酸化等海洋環(huán)境問題的管控。

3.推進(jìn)全域美麗海灣建設(shè)。健全美麗海灣規(guī)劃、建設(shè)、監(jiān)管等制度,實(shí)施“一灣一策”污染治理。深化膠州灣、靈山灣、鰲山灣等重點(diǎn)灣區(qū)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。以靈山灣為引領(lǐng),工程化、項(xiàng)目化、清單化推進(jìn)“水清灘凈、魚鷗翔集、人海和諧”美麗海灣建設(shè)。到2030年,東岸前海、膠州灣、古鎮(zhèn)口—董家口灣區(qū)基本建成美麗海灣;到2035年,其他美麗海灣建設(shè)全面實(shí)施,美麗海洋建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

(四)建設(shè)土壤污染防治先行區(qū)

1.健全土壤污染防治制度。以建設(shè)國(guó)家土壤污染防治先行區(qū)為引領(lǐng),統(tǒng)籌土壤和地下水污染防治,健全多部門聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制,建立全周期監(jiān)管、全方位管控、全鏈條質(zhì)控的土壤環(huán)境管理體系。到2035年,地下水質(zhì)量Ⅰ-Ⅳ類水體比例達(dá)到75%以上,相關(guān)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到全面管控。

2.精細(xì)化防控土壤污染。以土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位為重點(diǎn),強(qiáng)化源頭防控,防止新增土壤污染。以安全利用類耕地為重點(diǎn),強(qiáng)化鎘等重金屬污染源頭管控,建立農(nóng)用地安全利用可持續(xù)效果評(píng)價(jià)機(jī)制和農(nóng)用地土壤污染及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制。以用途變更為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的地塊為重點(diǎn),依法嚴(yán)格準(zhǔn)入管理,堅(jiān)決杜絕污染地塊違規(guī)開發(fā)利用。推進(jìn)土壤污染綠色低碳治理和修復(fù),開展污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)智慧監(jiān)管。到2027年,受污染耕地安全利用率達(dá)到95%左右,建設(shè)用地安全利用得到有效保障。

專欄2:環(huán)境品質(zhì)提升行動(dòng)

1.提升青島“氣質(zhì)”行動(dòng)。(1)實(shí)施涉異味專項(xiàng)排查整治工程。對(duì)異味擾民等現(xiàn)象進(jìn)行常態(tài)化整治,制定重點(diǎn)行業(yè)廢氣治理操作指南,推動(dòng)中小企業(yè)低效廢氣治理設(shè)施升級(jí)改造。(2)實(shí)施工業(yè)源揮發(fā)性有機(jī)物控制專項(xiàng)工程。全面推進(jìn)低揮發(fā)性有機(jī)物含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等原輔料使用和替代。實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)和異常排放精準(zhǔn)溯源。工業(yè)園區(qū)、企業(yè)集聚區(qū)因地制宜建設(shè)涉揮發(fā)性有機(jī)物“綠島”項(xiàng)目。(3)實(shí)施綠色船舶港口工程。鼓勵(lì)港作船、游船、公務(wù)船使用電能、氫燃料電池或LNG動(dòng)力,率先在公務(wù)船舶領(lǐng)域開展氫燃料電池應(yīng)用。

2.建設(shè)美麗河湖行動(dòng)。(1)實(shí)施智慧治水能力提升工程。探索建設(shè)高品質(zhì)飲用水(直飲水)小區(qū)。在平度市、萊西市等地實(shí)施農(nóng)田面源污染綜合防控、畜禽養(yǎng)殖污染治理、水產(chǎn)養(yǎng)殖污染防治、農(nóng)業(yè)廢棄物循環(huán)利用等生態(tài)農(nóng)業(yè)工程。實(shí)施“污水零直排區(qū)”建設(shè)工程,到2030年,建設(shè)至少50個(gè)“污水零直排區(qū)”。(2)實(shí)施再生水回補(bǔ)工程。強(qiáng)化農(nóng)村生態(tài)水回補(bǔ)工程,推動(dòng)消除農(nóng)村黑臭水體。對(duì)李村河、海泊河、樓山河、墨水河、風(fēng)河、云溪河、澤河等河流實(shí)施再生水回補(bǔ)工程、治理保護(hù)和生態(tài)修復(fù)工程,改善河道生態(tài)環(huán)境。

3.建設(shè)美麗海灣行動(dòng)。(1)實(shí)施美麗海灣工程。通過優(yōu)化海岸帶及近岸海域開發(fā)保護(hù)總體布局,實(shí)施“藍(lán)色海灣”整治行動(dòng),加強(qiáng)海灣生態(tài)養(yǎng)護(hù)與修復(fù),加強(qiáng)海洋環(huán)境預(yù)警監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。制定美麗海灣建設(shè)行動(dòng)方案。借鑒靈山灣經(jīng)驗(yàn),高起點(diǎn)推進(jìn)嶗山灣、西岸前海灣區(qū)美麗海灣建設(shè)工程。(2)實(shí)施最美海島保護(hù)修復(fù)工程。加強(qiáng)海島生態(tài)岸線保護(hù)修復(fù),推動(dòng)靈山島、小麥島、小管島等海島環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(3)實(shí)施“凈灘凈海”工程。加強(qiáng)巡河管護(hù),及時(shí)打撈入海河流漂浮垃圾,實(shí)現(xiàn)河海聯(lián)動(dòng)。建設(shè)海上溢油應(yīng)急指揮平臺(tái),提升海上溢油應(yīng)急能力。加大海域塑料垃圾治理力度,探索開展海洋塑料垃圾和微塑料污染現(xiàn)狀調(diào)查及海洋生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估。加大滸苔應(yīng)急處置和打撈力度,探索綜合防治和資源化利用路徑。

4.守護(hù)凈土行動(dòng)。(1)實(shí)施地下水污染防治工程。劃定地下水污染防治重點(diǎn)區(qū),實(shí)施分區(qū)分類管控。加強(qiáng)大沽河等傍河地下水型飲用水水源地風(fēng)險(xiǎn)防控,保障水質(zhì)安全。(2)實(shí)施污染場(chǎng)地修復(fù)工程。優(yōu)先選擇修復(fù)及開發(fā)條件成熟地塊,依法探索污染場(chǎng)地“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式。

四、打造共享自然生態(tài)和諧之城

綜合運(yùn)用自然恢復(fù)和人工修復(fù)手段,推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)修復(fù),健全陸海島灣一體生態(tài)監(jiān)管體系,構(gòu)建從山頂?shù)胶Q蟮谋Wo(hù)治理體系,建設(shè)高質(zhì)量山水林田海島灣生態(tài)系統(tǒng)。

(一)保護(hù)山海相依生態(tài)空間

1.構(gòu)筑連山通海生態(tài)格局。守護(hù)好大沽河—膠萊河生態(tài)中軸,建設(shè)大澤山—大青山、珠山—鐵橛山、嶗山三個(gè)生態(tài)源地,構(gòu)筑膠東半島綠色屏障。建設(shè)以膠州灣、鰲山灣、靈山灣等為主要灣區(qū)的濱海生態(tài)帶,提升白沙河、墨水河等濱海綠道品質(zhì)。

2.深化全域空間生態(tài)管控。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線管控要求,整合優(yōu)化各級(jí)各類自然保護(hù)地,加強(qiáng)生態(tài)空間保護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)海岸建筑退縮線制度,嚴(yán)控海岸線開發(fā)利用活動(dòng),嚴(yán)守自然岸線保有率。健全生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控制度,開展生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控實(shí)施應(yīng)用、跟蹤評(píng)估、更新調(diào)整以及平臺(tái)建設(shè)。

3.促進(jìn)陸海景觀連續(xù)交融。有效貫通河流生態(tài)廊道、城市綠道和濱海綠道,串聯(lián)近岸灘涂濕地、砂質(zhì)岸線、沿海防護(hù)林帶與濱海自然景觀,打通生態(tài)空間與城市綠地系統(tǒng),加強(qiáng)潮間帶修復(fù)與河流緩沖帶建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)河湖岸線生態(tài)緩沖帶連續(xù)成片建設(shè),打造親水駁岸。

(二)深化自然生態(tài)保護(hù)修復(fù)

1.保護(hù)海島灣岸重要區(qū)域。加強(qiáng)海草床、牡蠣礁等養(yǎng)護(hù)研究,培育海洋生物典型生境。實(shí)施生態(tài)島礁工程,恢復(fù)受損海島地形地貌和生態(tài)系統(tǒng)。開展膠州灣、鰲山灣等重點(diǎn)海灣以及海島生態(tài)保護(hù)與岸線修復(fù),維持基巖、砂礫質(zhì)岸灘岸線穩(wěn)定。積極開展人工岸線生態(tài)化改造,實(shí)施重點(diǎn)岸線景觀優(yōu)化工程。加強(qiáng)無居民海島保護(hù)監(jiān)管,強(qiáng)化生態(tài)保育和生態(tài)建設(shè)。

2.強(qiáng)化灘涂濕地生態(tài)修復(fù)。持續(xù)推進(jìn)墨水河、大沽河、北膠萊河等重點(diǎn)流域治理保護(hù)和生態(tài)修復(fù),加強(qiáng)少海、唐島灣國(guó)家濕地公園等重要濕地保護(hù)管理,實(shí)施墨水河、祥茂河、桃源河、洋河等河口濕地保護(hù)修復(fù)治理行動(dòng),恢復(fù)特色濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)生境。加強(qiáng)沿海防護(hù)林建設(shè)。

3.提升重點(diǎn)山林質(zhì)量與風(fēng)貌。推進(jìn)美麗嶗山等美麗山川建設(shè),對(duì)城區(qū)山頭、嶗山山系、大澤山山系、大青山山系、黃島山群山系、即墨東部山群山系等重點(diǎn)生態(tài)區(qū)實(shí)施森林提質(zhì)增效工程。持續(xù)推進(jìn)林相改造,增加鄉(xiāng)土物種比例,還原和保護(hù)大澤山—大青山、嶗山、珠山—鐵橛山等重要山體自然風(fēng)貌,探索地帶性植被還原方案。以黃島區(qū)、平度市、萊西市等為重點(diǎn),對(duì)歷史遺留露天礦山開展環(huán)境綜合治理與生態(tài)修復(fù)。到2035年,歷史遺留礦山得到有效治理。

(三)強(qiáng)化陸海島灣生態(tài)監(jiān)管

1.持續(xù)開展生態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估。建立常態(tài)化國(guó)土動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警和監(jiān)管機(jī)制。統(tǒng)籌開展重點(diǎn)區(qū)域(流域、海灣、海島)、生態(tài)保護(hù)紅線、自然保護(hù)地、縣域重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)生態(tài)狀況調(diào)查評(píng)估,加強(qiáng)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。有序開展生物多樣性調(diào)查,建立健全陸地和海洋生物多樣性監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。

2.優(yōu)化生態(tài)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)。依法持續(xù)開展“綠盾”自然保護(hù)地監(jiān)督檢查專項(xiàng)行動(dòng),健全自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境問題臺(tái)賬,探索自然保護(hù)地智能化動(dòng)態(tài)管理。建設(shè)生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)管平臺(tái),開展人類活動(dòng)遙感監(jiān)測(cè)。建立生物多樣性數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全方位、立體化、數(shù)字化的生物多樣性信息展示和發(fā)布。

(四)建設(shè)生物友好灣區(qū)城市

1.深化生物多樣性資源普查。完善物種資源定期調(diào)查與生物多樣性數(shù)據(jù)庫、信息平臺(tái)、種質(zhì)資源基因庫更新維護(hù)制度,編制重點(diǎn)生物遺傳資源目錄,及時(shí)更新生物多樣性優(yōu)先保護(hù)名單。建立我市野生中國(guó)特有動(dòng)植物信息數(shù)據(jù)庫,推進(jìn)國(guó)家特殊及珍稀林木培育和良種選育攻關(guān)。

2.提升生物多樣性保護(hù)能力。持續(xù)完善生物多樣性保護(hù)網(wǎng)絡(luò)。開展多鰓孔舌形蟲、黃島長(zhǎng)吻蟲、文昌魚等海洋珍稀及瀕危物種保護(hù)工程。建設(shè)嶗山、膠州灣等重點(diǎn)區(qū)域生物多樣性綜合觀測(cè)站,建立野生動(dòng)物救護(hù)繁(培)育中心及野放(化)基地,實(shí)施珍稀瀕危和極小種群物種搶救性保護(hù)。到2035年,實(shí)現(xiàn)本地植物指數(shù)不低于0.8,珍稀瀕危物種保護(hù)率達(dá)到100%。

3.加強(qiáng)生物安全管理。加強(qiáng)互花米草、松材線蟲、美國(guó)白蛾等外來入侵物種調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、防范、治理以及生態(tài)修復(fù)。健全陸地和海洋生態(tài)系統(tǒng)有害病原微生物及動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。健全生物多樣性損害鑒定評(píng)估方法和工作機(jī)制,加大野生動(dòng)植物非法貿(mào)易打擊和執(zhí)法、監(jiān)督檢查力度。嚴(yán)格生物技術(shù)研發(fā)應(yīng)用監(jiān)管與生物實(shí)驗(yàn)室管理。到2035年,外來入侵物種摸底調(diào)查完成率不低于95%。

4.營(yíng)造生物友好城市氛圍。開展城市綠地系統(tǒng)植被近自然化改造和城市內(nèi)河岸線自然化改造,探索建設(shè)城市生境花園,擴(kuò)展野生動(dòng)植物生存空間。依托動(dòng)物園、植物園、海洋館等,加強(qiáng)體驗(yàn)式生物多樣性科普教育。健全生物多樣性公益訴訟機(jī)制。

專欄3:自然生態(tài)空間守護(hù)行動(dòng)

1.空間管控優(yōu)化行動(dòng)。實(shí)施生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控落地應(yīng)用工程。建設(shè)“三線一單”數(shù)據(jù)智慧應(yīng)用系統(tǒng),支撐生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果共享共用工作,指導(dǎo)各區(qū)(市)加強(qiáng)“三線一單”在制定政策措施、編制規(guī)劃、環(huán)境準(zhǔn)入、執(zhí)法監(jiān)管等領(lǐng)域的應(yīng)用。

2.重點(diǎn)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)行動(dòng)。(1)實(shí)施河流濕地治理工程。加強(qiáng)河湖生態(tài)緩沖帶保護(hù)修復(fù),按照生態(tài)保護(hù)型、農(nóng)田型、村落型、城鎮(zhèn)型等不同類型,因地制宜建設(shè)沿河植被緩沖帶和隔離帶,有效阻控面源污染。加強(qiáng)產(chǎn)芝水庫水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)。(2)實(shí)施森林提質(zhì)增效工程。實(shí)施生態(tài)修復(fù)造林、沿海基干林帶提升、低產(chǎn)低效林改造等生態(tài)修復(fù)工程。實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升和森林撫育。

3.生態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)管行動(dòng)。(1)實(shí)施碳匯監(jiān)測(cè)工程。建成林業(yè)碳匯計(jì)量監(jiān)測(cè)體系框架,探索海洋碳匯檢測(cè)評(píng)估方法。(2)實(shí)施膠州灣生態(tài)系統(tǒng)評(píng)估工程。開展膠州灣典型海洋生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性評(píng)估。

4.生物多樣性保護(hù)行動(dòng)。(1)實(shí)施生物資源調(diào)查評(píng)估工程。建立農(nóng)作物、水產(chǎn)、微生物、木本植物、特有物種、瀕危物種種質(zhì)資源庫。編制全市陸生野生植物志、海域海洋生物志,建設(shè)市級(jí)野生動(dòng)植物標(biāo)本室。實(shí)現(xiàn)古樹名木全部建檔保護(hù)。(2)實(shí)施海洋珍稀及瀕危物種保護(hù)工程。實(shí)施丁字灣、嶗山灣和靈山灣等區(qū)域海洋生物本底調(diào)查監(jiān)測(cè),構(gòu)建海洋生物可視化信息庫。適時(shí)更新海洋珍稀瀕危物種集中分布區(qū)范圍,并按需新建自然保護(hù)小區(qū)。積極推進(jìn)海洋珍稀及瀕危物種遷地保護(hù)和人工繁育技術(shù)研究,建立海洋珍稀瀕危物種繁育中心。(3)實(shí)施自然教育工程。定期舉辦動(dòng)植物攝影比賽等自然教育活動(dòng)。開發(fā)生物多樣性研學(xué)、旅行路線。

五、打造環(huán)境健康安全韌性之城

保障人民群眾健康和安全,統(tǒng)籌傳統(tǒng)安全與非傳統(tǒng)安全,提升城市全生命周期生態(tài)環(huán)境安全和多維韌性,構(gòu)筑城市精細(xì)化、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急保障體系,積極有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),守牢美麗青島建設(shè)安全底線。

(一)嚴(yán)密防控生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1.強(qiáng)化危廢全過程風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持提能力、補(bǔ)短板、強(qiáng)監(jiān)管,守護(hù)生態(tài)環(huán)境安全。完善危險(xiǎn)廢物收集體系,規(guī)范危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸轉(zhuǎn)移,提升危險(xiǎn)廢物利用處置水平。完善醫(yī)療廢物收運(yùn)體系,建立平急結(jié)合的醫(yī)療廢物處置體系。綜合運(yùn)用信息化手段,持續(xù)更新維護(hù)危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)監(jiān)管單位清單。

2.有效防控涉重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。深化重點(diǎn)行業(yè)重金屬污染治理,聚焦電鍍、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造等行業(yè),以鉛、汞、鎘、鉻、砷等污染物為重點(diǎn),嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)環(huán)境準(zhǔn)入管理。開展涉重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)排查整治,動(dòng)態(tài)更新全口徑涉重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)清單。加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)工藝清潔生產(chǎn)改造,推進(jìn)涉重金屬行業(yè)工藝提升和污染深度治理,深入推進(jìn)重點(diǎn)河流湖庫、水源地、農(nóng)田等環(huán)境敏感區(qū)域周邊涉重金屬企業(yè)污染綜合治理,持續(xù)減少重金屬污染排放。

3.加強(qiáng)化學(xué)品和新污染物管控。持續(xù)推進(jìn)新污染物協(xié)同治理和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控,明確治理路線圖和時(shí)間表。開展化學(xué)物質(zhì)環(huán)境信息調(diào)查和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。健全有毒有害化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理制度,加強(qiáng)新污染物調(diào)查評(píng)估、環(huán)境管理登記監(jiān)督檢查。對(duì)重點(diǎn)管控新污染物實(shí)施“一品一策”。嚴(yán)格石化、涂料、紡織印染、橡膠、醫(yī)藥等行業(yè)新污染物排放及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。到2035年,全市建成較為完善的新污染物治理體系。

4.強(qiáng)化核與輻射安全監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)核與輻射安全監(jiān)管、安全許可、環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急響應(yīng)等管理要求,形成多部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。推進(jìn)核與輻射安全隱患排查專項(xiàng)整治行動(dòng),有序推動(dòng)大數(shù)據(jù)在輻射安全監(jiān)管、輻射應(yīng)急等多場(chǎng)景應(yīng)用。強(qiáng)化核與輻射監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加強(qiáng)放射性物品、裝置全周期、動(dòng)態(tài)性、實(shí)時(shí)性監(jiān)管。做好近海輻射環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)測(cè)。完善核與輻射應(yīng)急響應(yīng)體系,加強(qiáng)輻射事故應(yīng)急處置能力建設(shè)。

(二)加強(qiáng)氣候韌性能力建設(shè)

1.強(qiáng)化韌性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)城市關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),統(tǒng)籌提高重大民生工程項(xiàng)目韌性。持續(xù)實(shí)施海綿城市建設(shè)工程,建設(shè)連續(xù)完整的城市生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施。實(shí)施防汛抗旱水利提升工程,加快構(gòu)建以河道、水庫、湖泊和蓄滯洪區(qū)為架構(gòu)的高標(biāo)準(zhǔn)防洪減災(zāi)體系。推動(dòng)基于自然的解決方案(NbS)在生態(tài)保護(hù)修復(fù)、海灣治理、城市熱島緩解、生態(tài)多樣性維護(hù)、礦山綜合治理等領(lǐng)域應(yīng)用。實(shí)施自然災(zāi)害防治重點(diǎn)工程,構(gòu)建統(tǒng)籌應(yīng)對(duì)各災(zāi)種、有效覆蓋各環(huán)節(jié)的災(zāi)害防治體系。到2035年,氣候適應(yīng)型社會(huì)建設(shè)達(dá)到先進(jìn)水平。

2.提升城市管理多維韌性。持續(xù)開展全市重點(diǎn)領(lǐng)域適應(yīng)氣候變化影響及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,統(tǒng)籌開展全要素、全過程、全空間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。將韌性城市理念融入規(guī)劃、建設(shè)和管理全過程,開展綠色礦山建設(shè)和生態(tài)修復(fù)治理,排查整治尾礦庫環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),提升城市生態(tài)韌性。凝聚可持續(xù)發(fā)展、城市體檢、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策合力,提升制度韌性。加快經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市經(jīng)濟(jì)韌性。提高公眾危機(jī)意識(shí),增強(qiáng)社會(huì)適應(yīng)變化能力,提升城市社會(huì)韌性。

(三)健全環(huán)境健康保障體系

1.健全城市應(yīng)急管理體系。健全監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急組織、應(yīng)急隊(duì)伍、城市安全、恢復(fù)重建、綜合保障和應(yīng)急宣教等工作體系,綜合提升應(yīng)急保障能力。構(gòu)建區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)急聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,完善環(huán)境應(yīng)急責(zé)任體系。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)、應(yīng)急指揮等領(lǐng)域應(yīng)用。健全海洋突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系,建立多方聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制。

2.完善城市健康保障體系。加強(qiáng)環(huán)境與健康管理長(zhǎng)效化和制度化建設(shè)。開展環(huán)境與健康基礎(chǔ)調(diào)查、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,加強(qiáng)飲用水、空氣、土壤等環(huán)境健康監(jiān)測(cè)影響評(píng)價(jià)工作。強(qiáng)化城市空氣質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)管理,探索建立空氣質(zhì)量健康指數(shù)體系。加大高品質(zhì)飲用水工程設(shè)施投入、管理和維護(hù)力度,建立從“源頭到龍頭”的全過程飲用水安全保障體系。深化聲環(huán)境管理,推進(jìn)噪聲污染防治,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。踐行大食物觀,構(gòu)建多元化食物供給體系,統(tǒng)籌做好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控,加強(qiáng)食品全鏈追溯、全程監(jiān)管,確保人民群眾“舌尖上的安全”。

專欄4:環(huán)境安全韌性提升行動(dòng)

1.危險(xiǎn)廢物處置能力提升行動(dòng)。(1)危險(xiǎn)廢物利用處置能力提升工程。鼓勵(lì)石化、化工等大型企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要配套建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)廢物利用處置設(shè)施。依法探索在有條件的工業(yè)園區(qū)開展小微企業(yè)危險(xiǎn)廢物集中收集試點(diǎn)。(2)醫(yī)療廢物收集處置能力提升工程。建立醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)移電子聯(lián)單系統(tǒng),推進(jìn)醫(yī)療廢物收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存、處置等全過程監(jiān)控和信息化追溯。依托鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等,做好轄區(qū)內(nèi)門診部、診所、醫(yī)務(wù)室等的醫(yī)療廢物統(tǒng)一收集暫存處理,不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可回收物回收率。(3)海洋固體廢物綜合治理工程。及時(shí)清理入海河流、溝渠入海口、水閘處、防潮大堤堆積垃圾。建設(shè)完善黃島小型溢油應(yīng)急設(shè)備庫、青島中型溢油設(shè)備庫、董家口港區(qū)溢油應(yīng)急設(shè)備庫,針對(duì)裝卸石油或危險(xiǎn)化學(xué)品的港口、碼頭和裝卸站等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源,定期開展應(yīng)急演練。

2.新污染物和化學(xué)品管控行動(dòng)。(1)新污染物治理試點(diǎn)工程。聚焦重點(diǎn)區(qū)域石化、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、紡織印染、橡膠、醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè),以重點(diǎn)園區(qū)、企業(yè)及優(yōu)先評(píng)估化學(xué)物質(zhì)為重點(diǎn),開展新污染物“篩、評(píng)、控”試點(diǎn)。對(duì)使用或排放有毒有害化學(xué)物質(zhì)的企業(yè),依法實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核,嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值。(2)交通運(yùn)輸及港口危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管工程。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”模式,強(qiáng)化規(guī)范監(jiān)管、精準(zhǔn)精細(xì)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)貨物道路水路運(yùn)輸及港口裝卸、儲(chǔ)存作業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定,提升港口堆場(chǎng)、倉庫、罐區(qū)等危險(xiǎn)化學(xué)品配套存儲(chǔ)場(chǎng)所安全管理能力,嚴(yán)格危險(xiǎn)化學(xué)品船舶裝卸、洗艙、過駁等作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)管。

3.城市災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范行動(dòng)。(1)自然災(zāi)害防范治理工程。開展自然災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估,建立災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)空間數(shù)據(jù)庫,劃定主要災(zāi)害、綜合災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)分區(qū)。推進(jìn)防震減災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害治理、海洋災(zāi)害治理、森林火災(zāi)等災(zāi)害防治工程設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。(2)防洪排澇水利提升建設(shè)工程。建設(shè)防風(fēng)暴潮工程、防潮減災(zāi)工程,建立防臺(tái)風(fēng)減災(zāi)及海堤管理日常及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

4.城市應(yīng)急管理能力提升行動(dòng)。(1)城市應(yīng)急管理能力數(shù)字化建設(shè)工程。建設(shè)城市安全風(fēng)險(xiǎn)綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)和一體化應(yīng)急指揮平臺(tái)。(2)城市應(yīng)急管理能力標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程。為基層應(yīng)急管理工作人員配備常用應(yīng)急救援?dāng)y行裝備,選取條件較好的區(qū)域建設(shè)移動(dòng)指揮中心、綜合應(yīng)急救援服務(wù)站。在交通不便或?yàn)?zāi)害事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的鎮(zhèn)(街道)建設(shè)應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)(庫)。

5.“健康青島2030”行動(dòng)。(1)健康細(xì)胞建設(shè)工程。探索開展健康家庭、健康社區(qū)、健康村、健康學(xué)校、健康企業(yè)、健康機(jī)關(guān)(單位)、健康醫(yī)院、健康餐廳(食堂)、健康市場(chǎng)(超市、商場(chǎng))、健康廣場(chǎng)(公園)、健康步道(街、路)等健康細(xì)胞建設(shè)。(2)優(yōu)質(zhì)供水保障工程。建設(shè)完善智能水務(wù)系統(tǒng),推進(jìn)水源優(yōu)化調(diào)配、二次供水,提升水質(zhì)精細(xì)化管理能力。完善城鄉(xiāng)管網(wǎng)設(shè)施建設(shè),維護(hù)維修老舊管網(wǎng)。(3)噪聲污染防治工程。開展聲環(huán)境功能區(qū)劃分評(píng)估,劃定噪聲敏感建筑物集中區(qū)域,監(jiān)督落實(shí)工業(yè)、施工建設(shè)噪聲污染防治。預(yù)留交通設(shè)施噪聲防治空間,在可能造成嚴(yán)重噪聲污染路段,采取安裝聲屏障、隔聲窗等降噪措施。針對(duì)廣場(chǎng)、公園等公共場(chǎng)所中容易引發(fā)噪聲擾民問題的文體活動(dòng),督促公共場(chǎng)所管理者落實(shí)責(zé)任。分類建設(shè)寧靜場(chǎng)所,引導(dǎo)居民自發(fā)組織建設(shè)“寧靜小區(qū)”,推動(dòng)群眾自我管理和約束。

六、打造同美普惠宜居典范之城

完善城鄉(xiāng)服務(wù)功能,推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)融合發(fā)展,塑造具有鮮明特色的靚麗城鎮(zhèn)風(fēng)貌,打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板先行區(qū),全面建設(shè)現(xiàn)代美麗宜居城市,滿足人民群眾對(duì)美麗城鄉(xiāng)的新期待。

(一)推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展

1.促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。推進(jìn)城鄉(xiāng)要素配置均衡化,以即墨區(qū)、平度市、萊西市為重點(diǎn),建設(shè)國(guó)家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展布局,依托李哥莊、泊里、藍(lán)村、南村、新河、姜山、龍泉等經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)(街道),規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展先行區(qū)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)與旅游、教育、文化、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)功能互補(bǔ)和深度融合,發(fā)展體驗(yàn)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、功能農(nóng)業(yè)等。有序推進(jìn)城中村改造,搭建集體經(jīng)濟(jì)平臺(tái),鼓勵(lì)村集體以合資聯(lián)營(yíng)、投資入股和就業(yè)參與等方式,與各類新型經(jīng)營(yíng)主體合作。

2.構(gòu)建全域特色景觀風(fēng)貌。通盤考慮土地利用、人居環(huán)境整治、生態(tài)保護(hù)和歷史文化傳承等因素,推進(jìn)城鄉(xiāng)一體規(guī)劃設(shè)計(jì)。強(qiáng)化城市整體特色風(fēng)貌控制,保護(hù)和培育具有文化和地域特色的城市標(biāo)志景觀,挖掘青島歷史文化名城街區(qū)、老工業(yè)遺產(chǎn)文化價(jià)值,拓展文化生活空間,打造特色街區(qū)。強(qiáng)化城市建筑色彩和風(fēng)格引導(dǎo),延續(xù)美麗青島“紅瓦綠樹、碧海藍(lán)天”城市面貌。維護(hù)“村嵌山海間、鄉(xiāng)融田園里”的青島特色鄉(xiāng)村風(fēng)貌,加強(qiáng)山地石頭房、青瓦磚石房建筑風(fēng)貌保護(hù)。

3.建設(shè)全域城鄉(xiāng)綠道網(wǎng)絡(luò)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)生態(tài)廊道、景觀廊道、通風(fēng)廊道和城市綠道布局,積極構(gòu)建市域全覆蓋、完整連貫的綠道網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)城市通風(fēng)廊道預(yù)留和管控,緩解城市大氣污染和熱島效應(yīng)。到2035年,形成連山通海、串景連園、連通住區(qū)和公共空間,服務(wù)綠色生活的綠道體系,兼顧生態(tài)保育功能與市民休閑需求,綠道服務(wù)半徑覆蓋率不低于70%。

4.構(gòu)筑全域城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一布局、統(tǒng)一推進(jìn)、統(tǒng)一管理,逐步形成由城市向鎮(zhèn)村延伸覆蓋的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。加大對(duì)農(nóng)業(yè)投入品廢棄物回收處置、農(nóng)作物秸稈綜合利用、畜禽糞污資源化利用和無害化處理支持力度,以鎮(zhèn)村為單位建設(shè)區(qū)域農(nóng)村有機(jī)廢棄物綜合處置利用中心。建立配套完善的生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理系統(tǒng),構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系。

(二)建設(shè)美麗宜居公園城市

1.推進(jìn)全域公園體系建設(shè)。建立自然公園(含風(fēng)景名勝區(qū))、郊野公園、城市公園、其他游憩開放空間等多層級(jí)公園體系,因地制宜合理增補(bǔ)社區(qū)公園,實(shí)現(xiàn)“300米見綠、500米見園”。實(shí)施公園分級(jí)分類規(guī)范管理。建立公園智慧化管理系統(tǒng),提升公園智慧化、信息化管理水平。以公園融城,構(gòu)建海灣都市特色公園服務(wù)體系,打造“最青島”和“新青島”魅力海岸帶。

2.營(yíng)造綠色潔凈城市空間。推廣留白增綠、拆墻透綠、變廢改綠、立體綠化等多維增綠增園增景的綠色城市建設(shè)模式,建設(shè)連續(xù)、開放、共享的濱海城市開敞空間系統(tǒng)。高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)城市更新,協(xié)調(diào)新老城區(qū)形態(tài)格局,強(qiáng)化城市空間和建筑布局管控,以精細(xì)化“微改造”提升城市環(huán)境品質(zhì)。持續(xù)開展?jié)崈舻缆贰崈敉包c(diǎn)、潔凈清運(yùn)、潔凈公廁、潔凈岸線、潔凈廠站、潔凈家園等“七個(gè)潔凈”行動(dòng),提升環(huán)衛(wèi)精細(xì)化管理水平。

3.建設(shè)美麗宜居社區(qū)。深入推進(jìn)社區(qū)治理,加大優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向基層社區(qū)供給力度,建設(shè)住有所居、全民宜居、全齡關(guān)懷、低碳韌性、智慧生活的宜居社區(qū)。加強(qiáng)高能級(jí)公共服務(wù)設(shè)施配置,推進(jìn)完整社區(qū)建設(shè),打造“15分鐘生活圈”。提升公共活動(dòng)空間景觀,完善社區(qū)出行綠色慢行系統(tǒng),配建多用途體育健身設(shè)施和公共活動(dòng)場(chǎng)地。推進(jìn)住宅物業(yè)管理全覆蓋,不斷健全社區(qū)管理機(jī)制。實(shí)施社區(qū)公共設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造和管理,建設(shè)未來社區(qū)。

(三)打造美麗宜居特色城鎮(zhèn)

1.推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。充分發(fā)揮平度市、萊西市城區(qū)在城鄉(xiāng)融合發(fā)展中的紐帶作用,提高輻射帶動(dòng)能力。依托特色經(jīng)濟(jì)功能區(qū),開展新一輪小城鎮(zhèn)創(chuàng)新提升行動(dòng)。合理確定新市鎮(zhèn)、新生小城市建設(shè)用地規(guī)模,提高產(chǎn)業(yè)和人口承載能力,推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口就地就近市民化。

2.加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)特色引領(lǐng)。因地制宜創(chuàng)建文化旅游、影視、商貿(mào)物流、電子信息、先進(jìn)制造、科技教育等特色城鎮(zhèn),培育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、輻射帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展的優(yōu)良載體。推動(dòng)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,打造城陽動(dòng)車、姜山新能源汽車、南村智能制造等綠色低碳產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)。促進(jìn)店埠鎮(zhèn)、院上鎮(zhèn)、云山鎮(zhèn)等高效農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,打造具有農(nóng)場(chǎng)風(fēng)情的生態(tài)共富城鎮(zhèn)。推動(dòng)大澤山鎮(zhèn)、南墅鎮(zhèn)、馬連莊鎮(zhèn)文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,打造生態(tài)文化特色城鎮(zhèn)。推動(dòng)城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴(kuò)面、市政公用設(shè)施提檔升級(jí)、產(chǎn)業(yè)培育設(shè)施提質(zhì)增效,提升城鎮(zhèn)居住、就業(yè)和公共活動(dòng)空間品質(zhì)。

(四)建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村

1.提高農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。持續(xù)深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng),健全農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)和管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制。實(shí)施鄉(xiāng)村綠化美化提升行動(dòng),因地制宜開展荒山荒地荒灘綠化、農(nóng)田防護(hù)林建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理,推進(jìn)農(nóng)村廁所糞污無害化處理與資源化利用。鼓勵(lì)引導(dǎo)養(yǎng)殖戶向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變,推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用和無害化處理。

2.打造清潔富裕美麗田園。持續(xù)開展農(nóng)藥化肥減量增效行動(dòng)。完善廢舊農(nóng)膜、農(nóng)藥肥料包裝廢棄物回收利用處理體系,加快推廣農(nóng)作物秸稈綜合利用技術(shù)。構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,聚焦種植業(yè)、畜牧業(yè)、海洋漁業(yè)、微生物四大領(lǐng)域,培育一批高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、專用品種。依托雙層經(jīng)營(yíng)體制發(fā)展農(nóng)業(yè),著力發(fā)展生態(tài)低碳農(nóng)業(yè)。因地制宜發(fā)展北方茗茶、優(yōu)質(zhì)果品、森林康養(yǎng)、鄉(xiāng)村民宿和觀光旅游等產(chǎn)業(yè),打造鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)特色發(fā)展模式。

3.建設(shè)“齊魯田韻、青島品質(zhì)”美麗鄉(xiāng)村。立足鄉(xiāng)村原生態(tài)底色,通過新業(yè)態(tài)植入,提升鄉(xiāng)村品質(zhì)風(fēng)貌。尊重鄉(xiāng)村自然地理格局,打造“一鄉(xiāng)一韻、一村一景”的膠東特色風(fēng)貌美麗村居。深入開展美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè),堅(jiān)持片區(qū)化規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)化融合、景區(qū)化提升、品牌化運(yùn)營(yíng),打造美麗鄉(xiāng)村片區(qū)。推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村、美麗村居建設(shè)與美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展互促互動(dòng)。

專欄5:城鄉(xiāng)普惠宜居行動(dòng)

1.公園城市建設(shè)行動(dòng)。(1)實(shí)施城市綠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程。建設(shè)濱海綠道、城區(qū)綠道和浮山、太平山、午山環(huán)山綠道,通過綠道充分串聯(lián)山體、河流、公園、道路,形成公園城市網(wǎng)格體系。(2)實(shí)施公園綠地建設(shè)工程。結(jié)合城市更新建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè),以嶗山區(qū)、城陽區(qū)、即墨區(qū)等為重點(diǎn),新建及拆遷區(qū)域內(nèi)優(yōu)先保障規(guī)劃社區(qū)公園綠地建設(shè)。持續(xù)推動(dòng)山頭公園整治提升,鼓勵(lì)利用游園、小型開放綠地,多措并舉建設(shè)面積0.01公頃以上的口袋公園,提供方便可達(dá)的綠化活動(dòng)場(chǎng)地。(3)實(shí)施林蔭廊道建設(shè)工程。對(duì)進(jìn)出城市主要道路、高速公路、鐵路周邊進(jìn)行綠化改造提升;結(jié)合重要節(jié)點(diǎn)綠化,改造建設(shè)小游園。

2.宜居城鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)。實(shí)施市政設(shè)施建設(shè)工程,新增城市集中供熱配套面積500萬平方米、海綿城市達(dá)標(biāo)面積15平方公里、環(huán)衛(wèi)公廁200座,新建城市燃?xì)饧肮峁芫W(wǎng)500公里、綜合管廊10公里。

3.農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)。(1)實(shí)施農(nóng)村有機(jī)廢棄物再生循環(huán)體系建設(shè)工程。建設(shè)區(qū)域農(nóng)村有機(jī)廢棄物綜合處置利用中心,完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物非正規(guī)堆放點(diǎn)整治。(2)實(shí)施農(nóng)村生活污水治理工程。重點(diǎn)治理涉農(nóng)鎮(zhèn)(街道)駐地、中心村、水源保護(hù)區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、旅游風(fēng)景區(qū)等區(qū)域生活污水,因地制宜建設(shè)污水管網(wǎng)、集中污水處理站等。

4.美麗田園建設(shè)行動(dòng)。實(shí)施畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))污染治理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造工程。新建、改建、擴(kuò)建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)要按照“兩分三防兩配套”標(biāo)準(zhǔn)配建糞污處理設(shè)施。在散養(yǎng)密集區(qū),加快構(gòu)建區(qū)域糞污集中處理中心體系。

5.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。(1)實(shí)施美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建。深入開展村莊清潔和綠化行動(dòng),實(shí)現(xiàn)村莊公共空間干凈整潔。(2)實(shí)施“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程。加快路網(wǎng)提升、道路通達(dá)、通行安全保障、融合發(fā)展樣板、運(yùn)輸服務(wù)升級(jí)“五大工程”建設(shè),提升農(nóng)村道路質(zhì)量效益。

七、打造生態(tài)文化魅力傳承之城

有機(jī)融合齊魯傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)和膠東海洋文化特質(zhì),厚植生態(tài)人文底蘊(yùn),強(qiáng)化生態(tài)文化服務(wù)供給,推進(jìn)美麗建設(shè)全民行動(dòng),創(chuàng)建文明典范城市,以生態(tài)文化賦能城市軟實(shí)力。

(一)厚植自然和諧文化底蘊(yùn)

1.保護(hù)傳承城市歷史文脈。加強(qiáng)齊長(zhǎng)城(青島段)保護(hù)與利用,推進(jìn)歷史城區(qū)保護(hù)和老城區(qū)申遺。保護(hù)傳承膠州灣東岸百年工業(yè)文明,為工業(yè)遺產(chǎn)“賦能、賦美、賦魂”。加快“鄉(xiāng)村記憶”工程建設(shè),加強(qiáng)雄崖所村、青山村、鳳凰村、官莊村、茶山村等歷史文化名村及傳統(tǒng)村落保護(hù)。實(shí)施國(guó)家級(jí)、省級(jí)非遺傳承人搶救性計(jì)劃,傳承發(fā)展膠東大鼓、嶗山道教音樂、魯繡·即墨花邊等非物質(zhì)文化遺產(chǎn),做好傳統(tǒng)文化和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中生態(tài)價(jià)值觀的保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)和發(fā)展。

2.建設(shè)國(guó)際海洋名城。實(shí)施海洋文化提升工程,建設(shè)嶗山名山文化展示區(qū)、濱海歷史文化帶和齊長(zhǎng)城瑯琊臺(tái)文化帶,構(gòu)筑城市海洋文化走廊。參與海上絲綢之路聯(lián)合申遺,挖掘瑯琊臺(tái)、金口港、板橋鎮(zhèn)重要遺址的海洋文化價(jià)值,支持開展媽祖文化等海洋文化交流,促進(jìn)海洋文化傳播。

3.塑造城市文化魅力品牌。打造高品質(zhì)生態(tài)旅游線路,催化“生態(tài)+旅游”疊加效應(yīng),健全康養(yǎng)旅游產(chǎn)品體系,塑造生態(tài)文化旅游品牌。擦亮“電影之都”“音樂之島”“帆船之都”“足球之城”等城市品牌,持續(xù)提升“丈量青島”等特色宣傳營(yíng)銷品牌影響力,不斷提升“活力之城·時(shí)尚青島”城市品牌形象。

(二)強(qiáng)化生態(tài)文化服務(wù)供給

1.豐富優(yōu)質(zhì)生態(tài)文化產(chǎn)品供給。加大對(duì)生態(tài)文明建設(shè)題材的文學(xué)、影視和音樂等藝術(shù)創(chuàng)作支持力度。依托嶗山風(fēng)景名勝區(qū)和齊長(zhǎng)城遺址等文旅資源,深入挖掘生態(tài)文明建設(shè)文化基因,健全生態(tài)文化創(chuàng)作機(jī)制,加強(qiáng)生態(tài)文化產(chǎn)品開發(fā)。舉辦形式多樣的生態(tài)文明主題文化活動(dòng)。鼓勵(lì)開發(fā)體現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、動(dòng)漫、有聲讀物、游戲、短視頻等。

2.完善生態(tài)文化公共服務(wù)設(shè)施。探索建立生態(tài)文化主題場(chǎng)館。持續(xù)推進(jìn)“博物館之城”品牌建設(shè),深度挖掘館藏文化資源,打造形式多樣、特色鮮明、富有創(chuàng)意、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的生態(tài)文化創(chuàng)意載體。利用各類自然生態(tài)博物館、科技館、展示廳等場(chǎng)所建立自然教育中心、科普基地。加強(qiáng)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè),完善鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))生態(tài)文化展示體系。探索實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)文化服務(wù)。

(三)推進(jìn)美麗建設(shè)全民行動(dòng)

1.推動(dòng)生態(tài)價(jià)值觀深入人心。深入開展習(xí)近平生態(tài)文明思想宣傳教育,把生態(tài)文明教育納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)。加強(qiáng)生態(tài)文化基礎(chǔ)理論研究,多渠道、多途徑培育生態(tài)文化,健全以生態(tài)價(jià)值觀念為準(zhǔn)則的生態(tài)文化體系,培養(yǎng)青少年生態(tài)文明行為習(xí)慣。積極引導(dǎo)和支持社區(qū)、企業(yè)、非營(yíng)利性組織等開展生態(tài)實(shí)踐活動(dòng),多措并舉提升全民生態(tài)意識(shí)。

2.培育綠色低碳生活新風(fēng)尚。倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳的生活方式和消費(fèi)模式,大力發(fā)展綠色旅游和綠色消費(fèi)。持續(xù)推進(jìn)“光盤行動(dòng)”,堅(jiān)決遏制餐飲浪費(fèi)行為,堅(jiān)決革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)。全方位提高全社會(huì)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)糧等節(jié)約意識(shí),引導(dǎo)公眾綠色低碳消費(fèi),形成生活新風(fēng)尚。實(shí)施綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系,建設(shè)綠色供應(yīng)鏈。

3.建立全社會(huì)多元參與行動(dòng)體系。持續(xù)開展“美麗中國(guó),我是行動(dòng)者”系列活動(dòng),引導(dǎo)更多市民參與美麗青島建設(shè)活動(dòng)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)橋梁紐帶作用和群團(tuán)組織廣泛動(dòng)員作用。完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)督和舉報(bào)反饋機(jī)制,推進(jìn)生態(tài)環(huán)境志愿服務(wù)體系建設(shè)。

專欄6:生態(tài)文化魅力出彩行動(dòng)

1.城市歷史文脈傳承保護(hù)行動(dòng)。(1)實(shí)施歷史文化保護(hù)工程。對(duì)瑯琊臺(tái)遺址、板橋鎮(zhèn)遺址、天柱山摩崖石刻、齊長(zhǎng)城遺址、三里河遺址、即墨故城遺址、六曲山墓群、東岳石遺址、大澤山石刻及智藏寺墓塔林等進(jìn)行科學(xué)保護(hù)、修繕和開發(fā)利用。(2)實(shí)施工業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用工程。依托紡織、啤酒釀造、機(jī)車制造等特色工業(yè)文化,加強(qiáng)工業(yè)遺產(chǎn)研究利用,完善特色工業(yè)旅游產(chǎn)品體系。對(duì)工業(yè)遺產(chǎn)進(jìn)行綜合保護(hù)改造,打造具有工業(yè)歷史風(fēng)貌的現(xiàn)代藝術(shù)和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)。支持工業(yè)文化遺產(chǎn)博物館建設(shè)。(3)實(shí)施非遺傳承人搶救性工程。以膠東大鼓、嶗山道教音樂和魯繡·即墨花邊等非遺項(xiàng)目特色表演為重點(diǎn),打造歷史文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用新模式。創(chuàng)新保護(hù)秧歌、剪紙、木偶戲、彩繪葫蘆等富有地域特色的藝術(shù)品種。推動(dòng)即墨田橫祭海節(jié)等民俗活動(dòng)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化。

2.城市文化品牌塑造行動(dòng)。實(shí)施濱海文化品牌塑造工程。加強(qiáng)濱海文化作品創(chuàng)作,推出以生態(tài)文化為主題的特色旅游線路,打造以“山海城灣”一體化為底色的濱海文化品牌。

3.生態(tài)文化服務(wù)供給行動(dòng)。(1)實(shí)施生態(tài)文化載體建設(shè)工程。以有條件的傳統(tǒng)村落、自然公園、海島等作為生態(tài)文化載體,建設(shè)具有一定規(guī)模的生態(tài)文化體驗(yàn)園和各具特色的生態(tài)文化教育基地。(2)實(shí)施傳統(tǒng)劇目保護(hù)與數(shù)字轉(zhuǎn)化工程。加大扶持地方原創(chuàng)文藝作品力度,傳承發(fā)展呂劇、柳腔、茂腔等地方戲曲劇目。加快民間藝術(shù)精品數(shù)字化建設(shè)。

4.綠色生活建設(shè)行動(dòng)。廣泛開展“光盤行動(dòng)”,推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)、綠色家庭、綠色學(xué)校、綠色社區(qū)、綠色出行、綠色商場(chǎng)、綠色建筑等建設(shè)和宣傳。

八、打造現(xiàn)代環(huán)境善治樣板之城

健全科學(xué)完備、現(xiàn)代高效的生態(tài)環(huán)境管理制度體系,完善激勵(lì)約束機(jī)制,打好法治、市場(chǎng)、科技、政策“組合拳”,促進(jìn)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能,實(shí)現(xiàn)治理能力現(xiàn)代化。

(一)健全生態(tài)環(huán)境管理體系

1.持續(xù)深化生態(tài)文明體制改革。健全自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)體系,開展自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),落實(shí)自然資源有償使用制度和全民所有自然資源資產(chǎn)收益分配制度。健全生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控體系,深化在政策措施制定、環(huán)境準(zhǔn)入、園區(qū)管理、執(zhí)法監(jiān)管等方面應(yīng)用。推進(jìn)生態(tài)環(huán)境損害賠償示范基地建設(shè),促進(jìn)生態(tài)環(huán)境損害賠償工作逐步實(shí)現(xiàn)法治化、常態(tài)化、規(guī)范化、科學(xué)化。加強(qiáng)對(duì)生態(tài)文明建設(shè)成效評(píng)估,深入實(shí)施區(qū)域差異化評(píng)價(jià)制度,持續(xù)深化大氣、水等環(huán)境要素專項(xiàng)評(píng)價(jià)。

2.完善生態(tài)環(huán)境治理制度。加強(qiáng)生態(tài)文明制度建設(shè),增強(qiáng)生態(tài)保護(hù)治理系統(tǒng)性。健全多領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,探索建立水源保護(hù)生態(tài)補(bǔ)償制度。完善環(huán)評(píng)源頭預(yù)防管理體系,落實(shí)以排污許可為核心的固定污染源環(huán)境管理制度。落實(shí)環(huán)境信息依法披露制度。落實(shí)排污企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)制度,構(gòu)建守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制。

(二)優(yōu)化綠色發(fā)展激勵(lì)機(jī)制

1.促進(jìn)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)。推廣靈山島生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),開展生態(tài)產(chǎn)品目錄清單編制和生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值核算工作。探索生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)多元路徑,提高優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品供給能力。鼓勵(lì)各區(qū)(市)因地制宜建立健全生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制,拓寬“綠水青山就是金山銀山”轉(zhuǎn)化通道,打造特色鮮明的生態(tài)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌。探索海域和海島生態(tài)產(chǎn)品市場(chǎng)化、實(shí)體性運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)用能權(quán)、碳排放權(quán)等環(huán)境權(quán)益市場(chǎng)化交易。完善能源、固體廢棄物處置、污水垃圾處理、節(jié)水節(jié)能等重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格形成機(jī)制。

2.深化綠色金融改革創(chuàng)新。積極參與黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展基金設(shè)立。加強(qiáng)海洋生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)金融支持路徑研究。深化青島西海岸新區(qū)氣候投融資試點(diǎn)建設(shè),探索建立企業(yè)金融碳賬戶。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)綠色企業(yè)和項(xiàng)目識(shí)別,建立綠色企業(yè)金融支持“白名單”機(jī)制。積極開展環(huán)境權(quán)益融資、綠色消費(fèi)信貸、生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)、綠色保險(xiǎn)等金融創(chuàng)新,建立健全綠色金融組織體系,提升綠色金融專業(yè)服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。創(chuàng)新中小企業(yè)、社區(qū)、社會(huì)公眾綠色低碳行為價(jià)值轉(zhuǎn)化機(jī)制,推動(dòng)構(gòu)建多元碳普惠體系。創(chuàng)新發(fā)展環(huán)保管家、環(huán)境醫(yī)院、生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)模式等環(huán)境治理模式。

(三)加強(qiáng)美麗建設(shè)科技支撐

1.加快“一網(wǎng)統(tǒng)管”數(shù)字化轉(zhuǎn)型。運(yùn)用數(shù)字技術(shù)推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理,完善自然資源三維立體“一張圖”和國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái),構(gòu)建以數(shù)字孿生流域?yàn)楹诵牡闹腔鬯w系。加強(qiáng)對(duì)“智慧環(huán)保”應(yīng)用平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的支撐和調(diào)度,推動(dòng)多部門數(shù)據(jù)平臺(tái)互聯(lián)互通、共建共享。打造智慧城市標(biāo)桿,爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)首批五星級(jí)標(biāo)桿城市,探索開展全區(qū)域全領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建設(shè)生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)資源中心,整合環(huán)境質(zhì)量、污染源、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三線一單”、排污許可和執(zhí)法等數(shù)據(jù)資源。健全大數(shù)據(jù)輔助決策長(zhǎng)效機(jī)制,持續(xù)提升實(shí)時(shí)感知、智能預(yù)警、精準(zhǔn)溯源、協(xié)同管理的生態(tài)環(huán)境智慧治理能力。

2.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)。創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管模式,依托在線監(jiān)測(cè)、用電監(jiān)控等平臺(tái)系統(tǒng),開展線上“云執(zhí)法”。持續(xù)提升大氣、地表水、地下水、海洋、土壤、溫室氣體、噪聲、生物、輻射等監(jiān)測(cè)能力,建設(shè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)裝備現(xiàn)代化配置和人才隊(duì)伍專業(yè)化培養(yǎng),以“執(zhí)法藍(lán)”守護(hù)“生態(tài)綠”。

3.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境人才隊(duì)伍建設(shè)。完善生態(tài)環(huán)境高層次科技人才、市場(chǎng)人才和配套產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)制度,落實(shí)高層次人才收入分配激勵(lì)政策措施,培養(yǎng)高水平生態(tài)環(huán)境科技人才隊(duì)伍。引進(jìn)或培養(yǎng)應(yīng)對(duì)氣候變化、新污染物治理等新領(lǐng)域,以及環(huán)境科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等多學(xué)科復(fù)合型技術(shù)人才,吸引更多人才進(jìn)入綠色低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)領(lǐng)域。

4.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境科技創(chuàng)新。推進(jìn)綠色低碳科技自立自強(qiáng),支持高校、科研院所、企業(yè)創(chuàng)建生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)中心,加快關(guān)鍵環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品自主創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外交流合作,強(qiáng)化前沿性顛覆性技術(shù)創(chuàng)新研究,攻克生態(tài)環(huán)境關(guān)鍵技術(shù),深化人工智能等數(shù)字技術(shù)應(yīng)用,轉(zhuǎn)化應(yīng)用揮發(fā)性有機(jī)物治理、PM2.5與O3協(xié)同控制、小流域生態(tài)修復(fù)、土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)、清潔煤燃燒、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控等先進(jìn)技術(shù)。

專欄7:現(xiàn)代環(huán)境制度建設(shè)行動(dòng)

1.制度先行護(hù)航行動(dòng)。適時(shí)修訂完善生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域地方性法規(guī)、規(guī)章,保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境。加強(qiáng)大沽河等跨區(qū)(市)生態(tài)補(bǔ)償,完善生態(tài)補(bǔ)償制度。

2.打造一流數(shù)字環(huán)保行動(dòng)。(1)深化生態(tài)環(huán)境“一張網(wǎng)”工程。健全完善空氣環(huán)境、海洋生態(tài)環(huán)境、地表水環(huán)境、聲環(huán)境、土壤環(huán)境、農(nóng)村環(huán)境、輻射環(huán)境、生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。建立生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)測(cè)制度。(2)創(chuàng)新打造集成式綜合執(zhí)法數(shù)字化平臺(tái)工程。利用無人機(jī)、5G信息傳輸、AI智能識(shí)別、大數(shù)據(jù)分析等新興技術(shù)和“四位一體”智能辦案系統(tǒng),提升環(huán)境監(jiān)管水平。

3.推進(jìn)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)行動(dòng)。實(shí)施生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)一攬子工程。推廣靈山島生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),推進(jìn)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值核算結(jié)果在生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償、生態(tài)環(huán)境損害賠償、經(jīng)營(yíng)開發(fā)融資、生態(tài)資源權(quán)益交易等方面應(yīng)用。加強(qiáng)品牌培育和保護(hù),打造區(qū)域特色鮮明的生態(tài)產(chǎn)品品牌,促進(jìn)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值增值。

九、打造生態(tài)文明窗口之城

全面融入共建“一帶一路”,發(fā)揮對(duì)外開放和綠色發(fā)展綜合優(yōu)勢(shì),構(gòu)建全方位、多領(lǐng)域、高層次的深度融合綠色開放新格局。

(一)推進(jìn)綠色發(fā)展合作共贏

1.深度參與全球海洋合作與治理。推動(dòng)全球海洋治理,加快海域生物多樣性養(yǎng)護(hù)、藍(lán)色碳匯、海洋限塑等合作進(jìn)程。推進(jìn)“透明海洋”“絲路方舟”等海洋科技合作伙伴計(jì)劃,實(shí)施透明海洋與氣候變化、藍(lán)色生命與生物資源開發(fā)、藍(lán)色碳匯與健康海洋等重大科技攻關(guān)。建設(shè)面向全球的海洋管理機(jī)制和現(xiàn)代化海洋公共服務(wù)體系,打造全球海洋生態(tài)示范中心,提升國(guó)際海洋事務(wù)交流及治理影響力。

2.融入“一帶一路”綠色發(fā)展。發(fā)揮上合示范區(qū)作用,深化與“一帶一路”沿線國(guó)家在綠色基礎(chǔ)設(shè)施、綠色能源、綠色交通等領(lǐng)域投資合作,積極推進(jìn)國(guó)際航運(yùn)低碳發(fā)展,爭(zhēng)取境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)綠色發(fā)展試點(diǎn)。推動(dòng)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)高質(zhì)量實(shí)施,加強(qiáng)與日韓在節(jié)能環(huán)保、新能源、海洋保護(hù)與開發(fā)和綠色細(xì)胞建設(shè)等領(lǐng)域技術(shù)交流合作。精準(zhǔn)對(duì)接綠色貿(mào)易節(jié)點(diǎn)建設(shè)、工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、多雙邊綠色科技合作等需求,積極參與對(duì)歐洲、中亞、西亞、非洲等國(guó)際合作,加強(qiáng)與港澳臺(tái)交流合作。

3.發(fā)揮黃河流域綠色協(xié)同開放龍頭作用。以綠色產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引領(lǐng)膠東經(jīng)濟(jì)圈協(xié)同開放創(chuàng)新,加強(qiáng)青島都市圈生態(tài)環(huán)境共保共治。加強(qiáng)與黃河流域城市在綠色投資、綠色產(chǎn)業(yè)協(xié)作、生態(tài)文旅、生態(tài)保護(hù)與修復(fù)等領(lǐng)域開放合作,引領(lǐng)黃河流域綠色低碳貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。健全區(qū)域綠色合作機(jī)制,探索“雙向飛地”“共管園區(qū)”等跨城市、跨區(qū)域合作模式。

(二)開拓綠色開放創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

1.加強(qiáng)綠色合作交流。深化綠色低碳技術(shù)、裝備、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域國(guó)際合作,推動(dòng)綠色低碳領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)深度參與全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重塑。結(jié)合新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,鼓勵(lì)外商投資綠色低碳循環(huán)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境治理、數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型等行業(yè)和領(lǐng)域。以生態(tài)康養(yǎng)、生態(tài)科普研學(xué)、海洋觀光、生態(tài)文化等為重點(diǎn),加強(qiáng)國(guó)際文旅合作。

2.搭建高質(zhì)量國(guó)際合作平臺(tái)。依托上合示范區(qū)、山東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)等開放平臺(tái),以綠色環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其與新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新為重點(diǎn),探索搭建環(huán)保科技和產(chǎn)業(yè)交流發(fā)展平臺(tái)。依托中德生態(tài)園、中日(青島)地方發(fā)展合作示范區(qū)等合作平臺(tái)建設(shè),打造高端生態(tài)智慧園區(qū)、零碳園區(qū)。建設(shè)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作交流新平臺(tái)。搭建綠色金融跨國(guó)合作平臺(tái)。積極參與“藍(lán)色伙伴關(guān)系”建設(shè)。

(三)打造生態(tài)文明展示窗口

積極參與國(guó)際生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則制定,提升青島標(biāo)準(zhǔn)、青島品牌和優(yōu)勢(shì)專利技術(shù)產(chǎn)品國(guó)際影響力。深度參與全球可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境治理,積極參與遠(yuǎn)洋、深海、極地環(huán)境研究和保護(hù)國(guó)際合作。積極承辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域國(guó)際性會(huì)議。利用多元渠道平臺(tái)向國(guó)際國(guó)內(nèi)宣傳推廣美麗青島經(jīng)驗(yàn)。

專欄8:綠色開放合作行動(dòng)

1.全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)融入行動(dòng)。實(shí)施綠色開放合作深耕工程。依托上合示范區(qū)、RCEP青島經(jīng)貿(mào)合作先行創(chuàng)新試驗(yàn)基地等平臺(tái),加強(qiáng)與全球尤其是上合組織國(guó)家間綠色技術(shù)交流和產(chǎn)能合作,積極搭建“一帶一路”沿線國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)化中心和產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái)。

2.高能級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)行動(dòng)。(1)搭建環(huán)保科技和產(chǎn)業(yè)交流發(fā)展平臺(tái)。開展節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān),積極開展余熱余壓深度回收利用、PM2.5和O3協(xié)同控制、海洋污染治理、污染物治理監(jiān)測(cè)和溯源等領(lǐng)域科技創(chuàng)新。(2)打造全球海洋科創(chuàng)平臺(tái)。推進(jìn)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重組,積極爭(zhēng)取新增布局全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,做強(qiáng)國(guó)家深海基地、中國(guó)科學(xué)院海洋大科學(xué)研究中心、中國(guó)海洋工程研究院(青島)、國(guó)家海洋漁業(yè)生物種質(zhì)資源庫、中國(guó)氣象科學(xué)研究院青島分院等海洋高端創(chuàng)新平臺(tái)。建成國(guó)際先進(jìn)、全面開放的海上綜合試驗(yàn)場(chǎng)。

3.生態(tài)文明建設(shè)成果交流展示行動(dòng)。(1)舉辦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域國(guó)際性會(huì)議。積極承辦東亞海洋合作平臺(tái)青島論壇、全球海洋院所領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、中國(guó)—北歐可持續(xù)城市發(fā)展合作會(huì)議等。爭(zhēng)取設(shè)立“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系秘書處青島辦公室。(2)深度開展全球海洋事務(wù)交流合作。推動(dòng)?xùn)|亞海洋合作平臺(tái)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。積極參與北極“冰上絲綢之路”和南極全球治理國(guó)際行動(dòng)。積極參與海上絲綢之路申遺。

十、保障措施

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。健全美麗青島建設(shè)工作機(jī)制,統(tǒng)籌推進(jìn)美麗青島建設(shè)各項(xiàng)工作。市直有關(guān)部門(單位)根據(jù)職責(zé)分工做好本規(guī)劃綱要落實(shí)和對(duì)各區(qū)(市)的指導(dǎo)監(jiān)督工作,各區(qū)(市)負(fù)責(zé)本規(guī)劃綱要在本地的組織實(shí)施工作。做好美麗青島建設(shè)成效評(píng)估,加強(qiáng)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。

(二)加大投入保障。圍繞美麗青島建設(shè)重點(diǎn)任務(wù),謀劃實(shí)施經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型、環(huán)境品質(zhì)提升、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、美麗樣板打造、基礎(chǔ)能力建設(shè)等領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目。按照財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相匹配原則,落實(shí)美麗青島建設(shè)支出責(zé)任。積極爭(zhēng)取中央及省生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金支持。各區(qū)(市)合理安排對(duì)美麗青島建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)政支持。創(chuàng)新投融資機(jī)制,拓寬融資渠道,鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)資本參與美麗青島建設(shè),構(gòu)建多元化融資格局。

(三)創(chuàng)新試點(diǎn)引領(lǐng)。建立點(diǎn)線面共推的試點(diǎn)體系。深入推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地、生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制等試點(diǎn)建設(shè),推動(dòng)建設(shè)美麗城市、美麗鄉(xiāng)村、美麗河湖、美麗海灣、美麗園區(qū)等不同層級(jí)的美麗單元,形成各美其美、美美與共的美麗青島建設(shè)格局。及時(shí)提煉總結(jié)美麗青島建設(shè)典型經(jīng)驗(yàn)做法。

(四)強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。持續(xù)深化習(xí)近平生態(tài)文明思想理論研究、學(xué)習(xí)宣傳、實(shí)踐創(chuàng)新和國(guó)際傳播,推動(dòng)生態(tài)文明理念深入人心。深入開展美麗青島建設(shè)成效宣傳,按照有關(guān)規(guī)定表揚(yáng)在美麗青島建設(shè)中成績(jī)顯著、貢獻(xiàn)突出的先進(jìn)單位和個(gè)人。建立全社會(huì)深度參與模式,推動(dòng)美麗青島建設(shè)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭,凝聚強(qiáng)大建設(shè)合力,形成人人參與、人人享有的美麗青島建設(shè)氛圍。

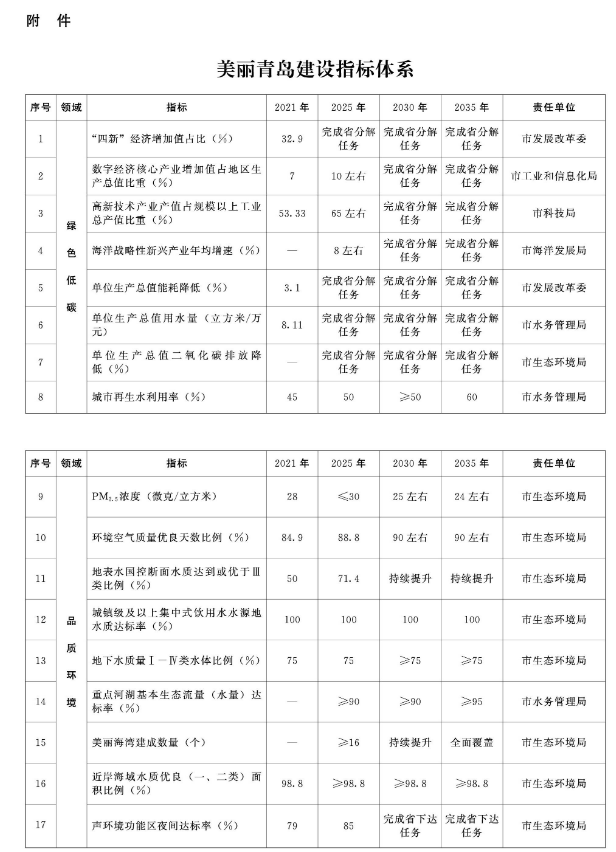

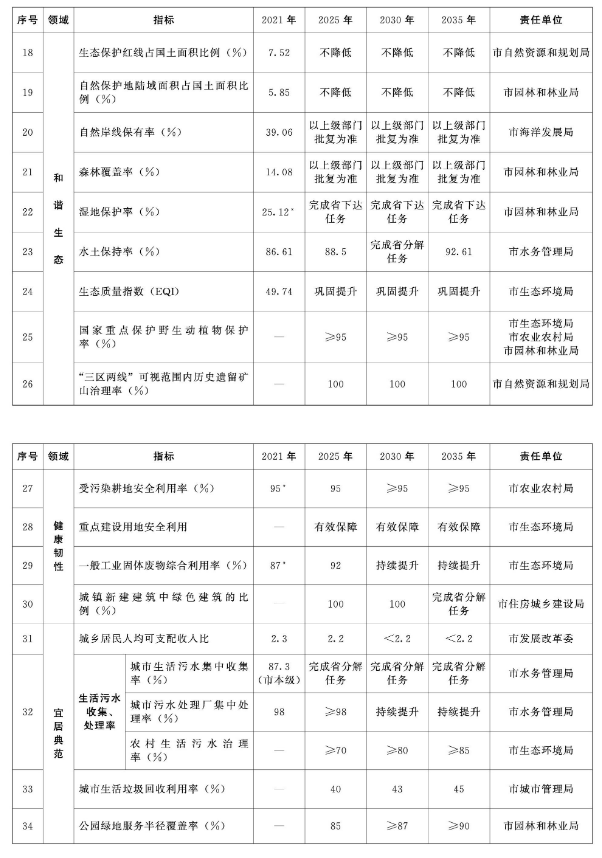

附件:美麗青島建設(shè)指標(biāo)體系