1.1 基本概況:始源于三一集團(tuán),專注于風(fēng)電整機(jī)

公司從業(yè)風(fēng)電行業(yè)十余年,是國(guó)內(nèi)核心風(fēng)機(jī)整機(jī)供應(yīng)商之一。三一重能股份有 限公司前身是三一電氣有限責(zé)任公司,成立于 2008 年 4 月,為工程機(jī)械龍頭公 司三一集團(tuán)的全資子公司;2017 年成立三一新能源公司,三一重能逐漸向產(chǎn)業(yè) 鏈上下游延伸、涉足新能源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù);2022 年 6 月公司于上交所科創(chuàng)板正式上市。三一重能是“全球新能源 500 強(qiáng)企業(yè)”,并被工信部認(rèn)定為“智能制造標(biāo)桿企業(yè)”, 近年來(lái)公司市占率持續(xù)上升,2022 年成為中國(guó)新增裝機(jī)容量前五的風(fēng)電整機(jī)商。

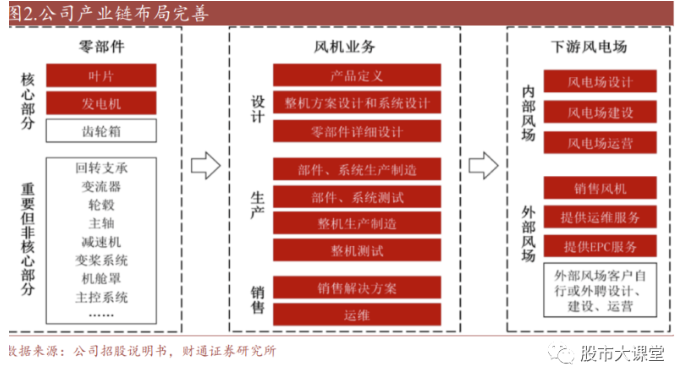

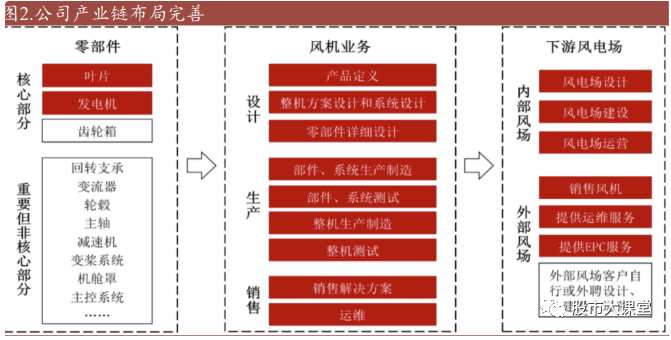

立足風(fēng)電業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造 與銷售,風(fēng)電廠設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理以及光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。公司主 要位于產(chǎn)業(yè)鏈中游風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)板塊,通過(guò)整合全球頂級(jí)研發(fā)資源,持續(xù)打造具有競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。截至 2022 年底,公司具備 2.XMW 到 8.XMW 全系列機(jī)組的 研發(fā)和生產(chǎn)能力,并于 2023 年實(shí)現(xiàn) 8.5MW-11MW 陸上平臺(tái)下線。公司風(fēng)機(jī)產(chǎn)品 具有“高、大、長(zhǎng)、輕、智”的特點(diǎn),即高塔筒、大功率、長(zhǎng)葉片、輕量化、智 能控制,具有高配置、高可靠性、高發(fā)電量、低度電成本的優(yōu)勢(shì)。公司上游可以 進(jìn)行核心零部件的自產(chǎn),下游具備獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的能力。公 司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展與創(chuàng)新,形成了數(shù)字化頂層設(shè)計(jì)、智能化生產(chǎn)制造、整機(jī)系統(tǒng)集 成、核心部件制造、風(fēng)場(chǎng)設(shè)計(jì)、風(fēng)場(chǎng) EPC、風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)為一體的風(fēng)電整體解決 方案。

1.2 股權(quán)結(jié)構(gòu)集中,股權(quán)激勵(lì)彰顯公司信心

股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,管理層專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。截至 2022 年 12 月 31 日,梁穩(wěn)根先生持 有三一重能 56087.49 萬(wàn)股股份,占總股本比例 47.15%,為三一重能的控股股東、 實(shí)際控股人。除此之外,其他持有超過(guò) 5%的股東包括唐修國(guó)(7.27%)、向文波 (6.65%)、毛中吾(6.65%),公司前十大股東持有共計(jì) 81.96%股份。公司高層 管理人員多畢業(yè)于機(jī)械專業(yè),長(zhǎng)期從事制造業(yè)一線管理工作,經(jīng)驗(yàn)豐富。截至 2022 年 12 月 31 日,公司擁有 101 家控股子公司,2 家參股公司,其中控股子公 司業(yè)務(wù)覆蓋風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、設(shè)備制造以及服務(wù)業(yè)務(wù)。

激勵(lì)機(jī)制完善,彰顯公司信心。公司上市后制定了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,擬授予激勵(lì)對(duì) 象 39 人共 5931 萬(wàn)份股票期權(quán),覆蓋公司非股東管理層及核心技術(shù)人員。計(jì)劃行 權(quán)期分三期,行權(quán)比例分別為 30%,30%和 40%,業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別為 2021- 2023 年?duì)I收不低于 96/115.2/138.24 億元、凈利潤(rùn)不低于 12/14.4/17.28 億元。公司 于 2023 年 7 月完成第二個(gè)行權(quán)期行權(quán),行權(quán)數(shù)量為 1603.68 萬(wàn)股。

1.3 市占率快速提升,業(yè)務(wù)布局沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸

陸上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額提升迅速,首次進(jìn)入全國(guó)前五。2018~2022 年,公司新增裝 機(jī)容量由 0.25GW增至 4.52GW,CAGR達(dá) 105.39%;公司充分發(fā)揮技術(shù)和成本優(yōu) 勢(shì),近年來(lái),公司陸風(fēng)市占率快速提升,2022 年達(dá) 10.1%,位列全國(guó)第五。公司 整體市占率略低于陸風(fēng)市占率,達(dá) 9.10%,仍居第五。隨著公司海上風(fēng)機(jī)逐步突 破,公司市占率有望進(jìn)一步提升。

風(fēng)機(jī)及配件銷售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要營(yíng)收,積極布局上游核心零部件。2022 年,公司 風(fēng)機(jī)及配件銷售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)歷史新高,達(dá) 101.46 億元,占總營(yíng)業(yè)收入的 82.32%。公司作為產(chǎn)業(yè)鏈中游主機(jī)制造廠商,積極向上游布局,具備發(fā)電機(jī)、葉 片等零部件的自產(chǎn)能力。同時(shí),公司通過(guò)向上游符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)定制 化的風(fēng)機(jī)零部件,由公司生產(chǎn)基地完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的制造與測(cè)試,完成訂單交 付,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)向客戶銷售風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及提供運(yùn)維服務(wù)。公司新能源電站業(yè)務(wù)分 為風(fēng)電建設(shè)服務(wù)業(yè)務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)與光伏電站運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。風(fēng)電建設(shè) 業(yè)務(wù)方面主要為公司自有風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展 EPC 總包業(yè)務(wù),部分對(duì)外開(kāi)展風(fēng)電場(chǎng) EPC 業(yè)務(wù)。

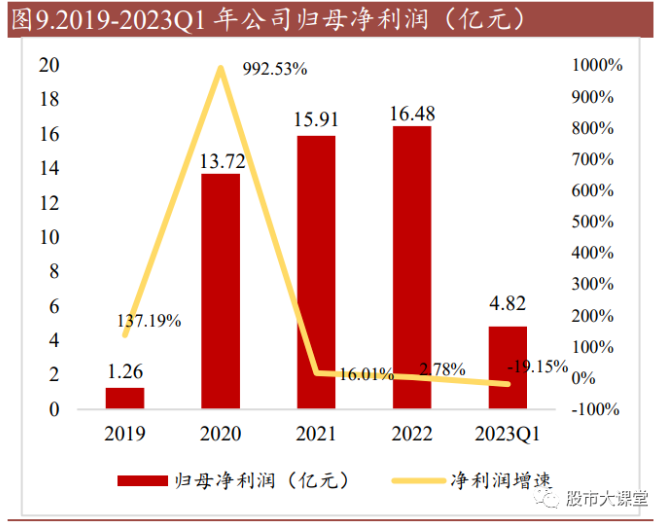

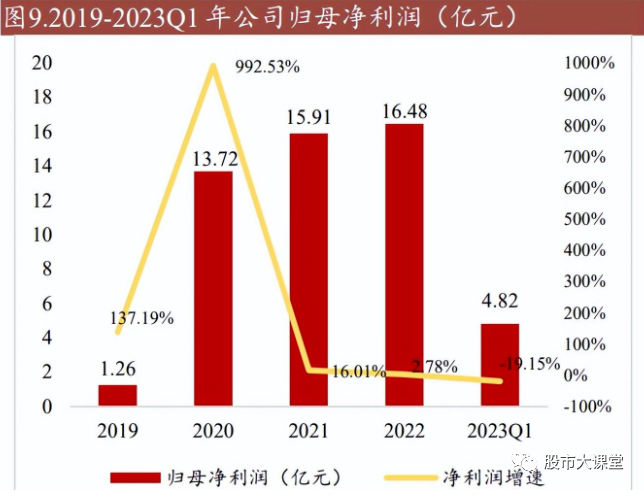

公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),2019-2022 年?duì)I收 CAGR 達(dá) 102.64%。2022 年公司營(yíng)收達(dá) 123.25 億元,同比增長(zhǎng) 20.89%;歸母凈利潤(rùn) 16.48 億元,同比增長(zhǎng) 2.78%。2019- 2022 年間公司營(yíng)收 CAGR 達(dá) 102.64%;歸母凈利潤(rùn) CAGR 達(dá) 135.89%。公司業(yè) 績(jī)?cè)?2020 年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),主要系公司發(fā)揮陸上風(fēng)機(jī)核心優(yōu)勢(shì),把握市場(chǎng)發(fā)展 機(jī)遇,在風(fēng)電行業(yè)陸風(fēng)搶裝階段快速實(shí)現(xiàn)訂單獲取和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。2022 年,公司 堅(jiān)持降本增效,在全國(guó)風(fēng)機(jī)吊裝量受到外部不利因素影響的情況下,仍實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。2023 年一季度,受到氣候、施工條件等外部因素影響,公司營(yíng)收 15.64 億元,歸母凈利潤(rùn) 4.82 億元,同比略有下降。隨著不利因素逐步解除,公 司積極投入研發(fā),持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng),業(yè)績(jī)有望重回高速增長(zhǎng)。

在手訂單充足,新增訂單快速增長(zhǎng),海外業(yè)務(wù)取得突破。根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì), 公司 2022 年中標(biāo)容量達(dá) 6.76GW,位列全國(guó)第四,占整體中標(biāo)規(guī)模近 8%。截至 2022 年底,公司在手訂單合計(jì)達(dá) 9.25GW,在手訂單充足。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì), 2023 年 1-5 月公司新增中標(biāo)超 5.5GW,新增訂單數(shù)位列行業(yè)前三,訂單增長(zhǎng)迅速。同時(shí)公司中標(biāo)哈薩克斯坦 98MW 風(fēng)電項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)海外訂單突破。

1.4 費(fèi)用管理控制較好,研發(fā)費(fèi)用不斷增加

公司期間費(fèi)用基本保持穩(wěn)定。2019 年以前,公司期間費(fèi)用顯著高于行業(yè)均值, 主要系公司規(guī)模較小,尚未形成規(guī)模效應(yīng)。隨著公司業(yè)務(wù)量逐漸提升,營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入高增長(zhǎng)階段,期間費(fèi)用率在2020下降明顯,為15.27%,同比下降35.08pct, 并在 2020-2022 年間基本保持穩(wěn)定。公司 2022 年銷售費(fèi)用率 6.20%,管理費(fèi)用率 3.32%,財(cái)務(wù)費(fèi)用率-0.55%,研發(fā)費(fèi)用率 6.23%,總期間費(fèi)用率為 15.21%,處于 合理水平。

公司積極投入研發(fā),研發(fā)費(fèi)用率行業(yè)領(lǐng)先。2022 年全年,公司研發(fā)投入達(dá) 7.68 億元,同比增長(zhǎng) 41.78%。2020 年起公司研發(fā)費(fèi)用率逐年提升。2022 年研發(fā)費(fèi)用 率達(dá) 6.23%,在 2022年新增裝機(jī)容量位于行業(yè)前五的廠商(除遠(yuǎn)景能源外)中排 名靠前。2023年一季度,公司研發(fā)費(fèi)用率超12%,公司堅(jiān)持投入研發(fā),不斷提升 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2022 年全年公司新增 29 項(xiàng)發(fā)明專利、113 項(xiàng)實(shí)用新型專利。截至 2022 年底,公司累計(jì)取得 179 項(xiàng)發(fā)明專利、455 項(xiàng)實(shí)用新型專利。

1.5 運(yùn)營(yíng)能力良好,管理效率較高

公司存貨周轉(zhuǎn)率接近行業(yè)平均水準(zhǔn)。公司存貨周轉(zhuǎn)率 2019~2022 年分別為 2.41、 3.51、2.48、3.10,2022 年略高于行業(yè)均值。隨著公司存貨管理效率提升,公司 存貨周轉(zhuǎn)率有望進(jìn)一步提升。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率處于領(lǐng)先地位。公司應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)率 2019~2022年分別為 3.03、15.39、9.27、6.44,大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水準(zhǔn)。結(jié)合公司應(yīng)收賬款賬齡較短的情況來(lái)看,公司的應(yīng)收賬款管理水平較高,銷售回 款較快。

1.6 償債能力逐漸改善,現(xiàn)金流處于健康水平

公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率整體呈上升趨勢(shì)。2019~2022 年公司流動(dòng)比率由 0.41 提升至 1.25,速動(dòng)比率由 0.34 提升至 1.13,其中 2020 年末有較大提升,主要系 公司股東 2020 年 8 月將 18 億元債權(quán)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。從行業(yè)來(lái)看,公司比率較同行 業(yè)上市公司更低。其中,2019 年,公司流動(dòng)資金主要由三一集團(tuán)通過(guò)債權(quán)資本 形式投入,導(dǎo)致公司流動(dòng)負(fù)債較高,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率低于同業(yè)水平。2020 年 8 月債轉(zhuǎn)股后,仍低于同業(yè)水平主要系公司將計(jì)提質(zhì)保準(zhǔn)備列報(bào)為其他流動(dòng)負(fù) 債所致。隨著公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好,加之通過(guò)長(zhǎng)期借款、增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)回款等,目前 流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較 2020 年有較大提升。

公司此前資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平,整體呈下降趨勢(shì),現(xiàn)已經(jīng)達(dá)到行業(yè)平均水 準(zhǔn)。2019 年,公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 100%,主要因公司股東除通過(guò)股權(quán)投入外,另通過(guò) 15 名自然人股東以債權(quán)形式對(duì)公司進(jìn)行資本投入。近年來(lái),隨著公司經(jīng) 營(yíng)規(guī)模和業(yè)績(jī)的持續(xù)提升,資產(chǎn)負(fù)債率水平持續(xù)降低,截至 2022 年末,公司資 產(chǎn)負(fù)債率降至 57.67%,與行業(yè)平均基本一致。

公司現(xiàn)金流水平較為健康。2019~2022 年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流分別為 25.34、13.69、6.47、7.59 億元。2019 年現(xiàn)金流大幅提升主要系市場(chǎng)需求旺盛, 客戶積極支付款項(xiàng),2021 年較為集中兌付過(guò)往貨款,導(dǎo)致現(xiàn)金流有所下降。

2 行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)張,風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明顯

2.1 風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升帶動(dòng)需求上漲

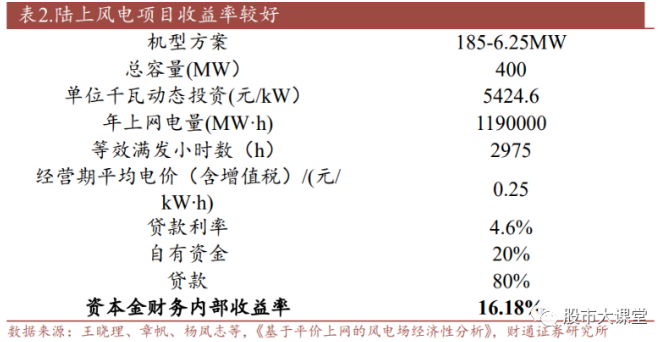

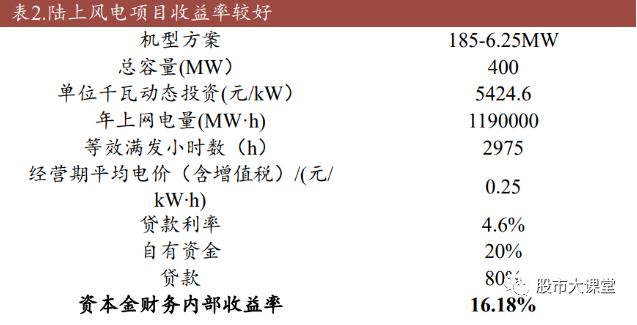

風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升,IRR 超 15%。以陸上風(fēng)電為例,假設(shè)一個(gè)總?cè)萘繛?400MW 的風(fēng)電場(chǎng),其機(jī)型為 6.25MW,建設(shè)地點(diǎn)位于新疆,風(fēng)電項(xiàng)目壽命為 20 年,上網(wǎng)電價(jià)(含增值稅)為 0.25 元/ kW?h,自有資金占比 20%,貸款資金占比 80%。根據(jù)《基于平價(jià)上網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性分析》文中測(cè)算,在單位千瓦動(dòng)態(tài)投 資為 5424.6 元時(shí),內(nèi)部回報(bào)率可達(dá) 16.18%。可觀的收益率是驅(qū)動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目需求 持續(xù)上漲的最主要因素。

2.2 風(fēng)電政策持續(xù)推進(jìn),國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)確定性強(qiáng)

我國(guó)雙碳目標(biāo)明確,風(fēng)電行業(yè)持續(xù)高景氣。2020 年 9 月,中國(guó)明確提出 2030 年 “碳達(dá)峰”、2060 年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的遠(yuǎn)景目標(biāo),根據(jù)規(guī)劃,2030 年非化石能源 消費(fèi)比重達(dá) 25%,風(fēng)電、太陽(yáng)能總裝機(jī)容量達(dá) 12 億千瓦以上。風(fēng)電作為我國(guó)目 前發(fā)展較為成熟的清潔能源,將成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主要發(fā)展方向。為實(shí) 現(xiàn)雙碳目標(biāo),2022 年 6 月,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》, 強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)風(fēng)電基地開(kāi)發(fā)。據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì),全國(guó)“十四五”規(guī)劃容量近 300GW。根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè),2023-2025 年間我國(guó)年均新增裝機(jī)容量將超 70GW。

“碳中和”背景下,我國(guó)風(fēng)電規(guī)劃持續(xù)加速。2021 年 9 月以來(lái)國(guó)務(wù)院先后印發(fā) 《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面徹底新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、《2030 年 前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》,國(guó)家發(fā)改委和能源局緊隨其后部署具體方案。

大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)。2021 年 10 月我國(guó)明確提出將在沙漠、戈 壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目,第一批項(xiàng)目涉及內(nèi)蒙古、青 海、甘肅、陜西、寧夏、新疆等共 19 個(gè)省份,項(xiàng)目規(guī)模總計(jì) 97.05GW,其中風(fēng) 電項(xiàng)目合計(jì) 13.60GW,風(fēng)光項(xiàng)目 61.55GW,其余為光伏項(xiàng)目。現(xiàn)在第一批基地 項(xiàng)目已經(jīng)全面開(kāi)工,部分建成投產(chǎn)。第二批基地項(xiàng)目規(guī)劃約 455GW,目前正陸 續(xù)開(kāi)工,第三批項(xiàng)目正在抓緊推進(jìn)審查。

舊風(fēng)電場(chǎng)改造“以大代小”。2021年 12月,國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和 退役管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,為提升風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電能力鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò) 15 年 的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí)和退役。改造升級(jí)包括增容改造和等容改造,對(duì)配套升壓 變電站、場(chǎng)內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級(jí);退役指一次性解列風(fēng)電 機(jī)組后拆除風(fēng)廠全部設(shè)施,并進(jìn)行生態(tài)修復(fù)。根據(jù)《我國(guó)風(fēng)電機(jī)組退役改造置換 的需求分析和政策建議》測(cè)算,預(yù)計(jì)“十四五”期間累計(jì)退役機(jī)組 1.25GW,改 造置換機(jī)組需求超過(guò) 20GW,1.5MW以下機(jī)組和 1.5MW 機(jī)組約各占一半。“十五 五”期間改造規(guī)模約 4000 萬(wàn)千瓦,以 1.5MW 機(jī)組為主。

政策積極推進(jìn)分散式開(kāi)發(fā),風(fēng)電下鄉(xiāng)推動(dòng)多場(chǎng)景融合開(kāi)發(fā)。能源局 2021 年 2 月 發(fā)布《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn))》,提 出實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”;2022 年 6 月國(guó)家發(fā)改委、能源局等 9 部委聯(lián)合發(fā)布 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,提出要以縣域?yàn)閱卧罅ν苿?dòng)鄉(xiāng)村風(fēng)電建設(shè), 推動(dòng) 100 個(gè)左右的縣、10000 個(gè)左右的行政村鄉(xiāng)村風(fēng)電開(kāi)發(fā)。2023 年 3 月,國(guó)家 能源局等四部門發(fā)布《農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)方案》,再次強(qiáng)調(diào)積極推進(jìn)風(fēng)電 分散式開(kāi)發(fā)。分散式風(fēng)電潛在裝機(jī)容量大,貢獻(xiàn)風(fēng)電新增量。根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì),截至 2021 年 年底,中國(guó)分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為 996.3 萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng) 414.6%。分布在 27 個(gè)省,比 2020 年增加了 8 個(gè)省份;其中,河南省分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 到 315.7 萬(wàn)千瓦,占全部分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的 31.7%,其次分別為陜西 15.5%、山西 9.2%、內(nèi)蒙古 8.2%、黑龍江 3.7%。據(jù) CWEA 測(cè)算,全國(guó) 69 萬(wàn)個(gè) 行政村,假如其中有 10萬(wàn)個(gè)村莊可在田間地頭、村前屋后等零散土地上找出 200 平方米用于安裝 2 臺(tái) 5MW 風(fēng)電機(jī)組,全國(guó)可實(shí)現(xiàn) 1000GW 風(fēng)電裝機(jī)。

2.3 風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明顯,行業(yè)降本之路清晰

近年來(lái)風(fēng)機(jī)大型化發(fā)展迅速,全球 LCOE 顯著降低。根據(jù) IRENA《Renewable Power Generation Costs in 2021》,全球范圍內(nèi),陸上風(fēng)電加權(quán)平均 LCOE 從 2010 年的 0.102 美元/千瓦時(shí)下降至 2021 年的 0.033 美元/千瓦時(shí),下降約 68%;海上 風(fēng)電加權(quán)平均 LCOE 從 2010 年的 0.188 美元/千瓦時(shí)下降至 2021 年的 0.075 美元/ 千瓦時(shí),下降約 60%。

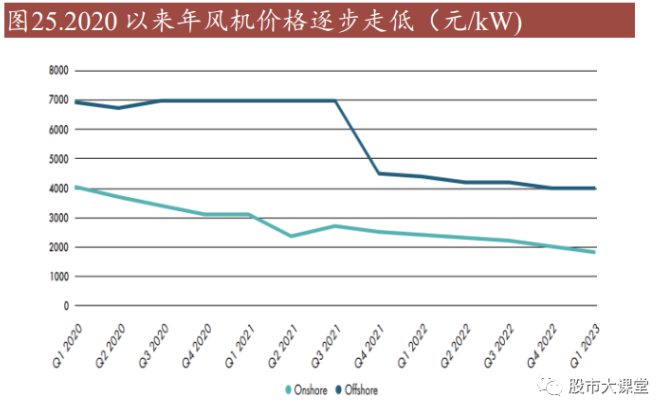

風(fēng)機(jī)機(jī)型不斷升級(jí),單機(jī)容量持續(xù)上升。陸上風(fēng)機(jī)新增平均容量從 2011 年的 1.5MW 上升至 4.3MW,海上風(fēng)機(jī)平均容量從 2.7MW 增加到 7.4MW,逐步進(jìn)入大兆瓦風(fēng)機(jī)時(shí)代。2022 年新增吊裝風(fēng)機(jī)中 5MW 及以上的風(fēng)機(jī)組占比超 50%,相 對(duì) 2021 年占比增長(zhǎng) 27.19%,風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)展快速。風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格整體下降,大兆瓦風(fēng)機(jī)單千瓦價(jià)格較低。在經(jīng)歷 2020 年風(fēng)機(jī)搶裝 高潮后,風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格快速進(jìn)入下行通道。根據(jù) GWEC 統(tǒng)計(jì),2020 年起陸上風(fēng) 機(jī)價(jià)格持續(xù)走低,海上風(fēng)機(jī)價(jià)格自 2021Q3 起快速下降。數(shù)據(jù)顯示,2022 年風(fēng)機(jī) 月度投標(biāo)均價(jià)從 2070 元/kW 降至 1814 元/kW。同時(shí),大兆瓦機(jī)型因成本攤薄, 價(jià)格更低,2022 年一季度后三北地區(qū)陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格在 1400-1700 元/kW 之間。

2.4 海上風(fēng)電增量空間廣闊,成為全球規(guī)劃重點(diǎn)方向

海上風(fēng)電有望迎來(lái)大幅增長(zhǎng),2026 年起年均新增裝機(jī)將超 28GW。海上風(fēng)電發(fā) 電小時(shí)數(shù)高、資源豐富、配儲(chǔ)需求較少、距沿海發(fā)達(dá)地區(qū)較近等優(yōu)勢(shì)使其成為全 球風(fēng)電重點(diǎn)發(fā)展方向。近年來(lái),海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速, 2021 年全球 海上風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá) 21.10GW,同比增長(zhǎng) 247.69% 。隨著全球海上風(fēng)電規(guī)劃持續(xù) 提升,新增裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè),2026 年起海風(fēng)規(guī)劃逐步落地, 全球海風(fēng)將迎來(lái)大幅增長(zhǎng),2026 年新增裝機(jī)將超 28GW,2031 年新增裝機(jī)將近 55GW,2026-2031 年間 CAGR 達(dá) 13.9%。

我國(guó)成為海風(fēng)第一裝機(jī)大國(guó),沿海省市海風(fēng)規(guī)劃長(zhǎng)遠(yuǎn)。2022 年,全球海上風(fēng)電 裝機(jī)達(dá) 8.77GW,其中我國(guó)新增裝機(jī)容量為 5.05GW,占比近 58%。我國(guó)海上風(fēng) 電規(guī)劃明確,空間廣闊。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出,我國(guó)將優(yōu)化近 海海上風(fēng)電布局,開(kāi)展深遠(yuǎn)海海上規(guī)劃,推動(dòng)近海規(guī)模化開(kāi)發(fā)和深海示范化開(kāi)發(fā)。截至目前,各地出臺(tái)“十四五”期間海風(fēng)規(guī)劃規(guī)模已達(dá) 80GW,計(jì)劃 2030 年累 計(jì)裝機(jī)超過(guò) 200GW。據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì),目前沿海省市海上風(fēng)電規(guī)劃約 200GW,裝機(jī)容量大,確定性高。

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電 2021 年同比增長(zhǎng)達(dá) 276.64%,增長(zhǎng)快速。根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì), 2020~2022年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)新增吊裝容量分別為 3.84GW、14.48GW、5.16GW, 其中 2021 年同比增長(zhǎng) 276.64%,在整體新增裝機(jī)中占比達(dá) 25.89%。

2.5 行業(yè)高度集中,有望開(kāi)啟向上周期

風(fēng)機(jī)行業(yè)集中趨勢(shì)明顯,頭部廠商優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)。2020 年搶裝部分訂單外溢至 非頭部企業(yè),使得當(dāng)年風(fēng)機(jī)集中度有明顯降幅。近兩年,風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,風(fēng) 機(jī)價(jià)格持續(xù)走低,對(duì)于廠商的成本控制能力、訂單獲取能力、管理能力等要求迅 速提高。風(fēng)機(jī)行業(yè)集中度快速回升,2022 年 CR3 達(dá) 51%,CR5 達(dá) 72.3%,并有 進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。

風(fēng)機(jī)裝機(jī)量保持高位,2023 年有望重回高速增長(zhǎng)。2020 年搶裝潮時(shí)期,風(fēng)電裝 機(jī)同比增速達(dá) 103.17%,后續(xù)增速有所回落,但仍保持高位。根據(jù) CWEA統(tǒng)計(jì), 2020~2022年我國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量分別為 54.43GW、55.92GW、49.83GW。據(jù) 明陽(yáng)智能統(tǒng)計(jì) 2022 年風(fēng)機(jī)招標(biāo)容量超過(guò) 100GW,2023 年裝機(jī)容量裝機(jī)量有望迎來(lái)較大幅度提升。隨著平價(jià)時(shí)代風(fēng)機(jī)價(jià)格接近底部,風(fēng)機(jī)成本快速下降,主機(jī)廠 商將受益于裝機(jī)量的大幅提升,行業(yè)有望逐步擺脫周期性波動(dòng),穩(wěn)定向上。我國(guó)風(fēng)電利用水平較高,風(fēng)電發(fā)電規(guī)模持續(xù)提升。2016~2022 年全國(guó)風(fēng)電平均 利用小時(shí)數(shù)由 1700小時(shí)左右上升至超 2200小時(shí),棄風(fēng)率在 2016年達(dá)到頂峰后由 17%下降至 3%;2016~2022 年我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量由 2410 億千瓦時(shí)增加到 6867 億 千瓦時(shí),CAGR 為 19.07%,隨著風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng),利用水平保持高位,發(fā)電 量將進(jìn)一步提升。

3 毛利率領(lǐng)跑行業(yè),核心優(yōu)勢(shì)降低生產(chǎn)成本

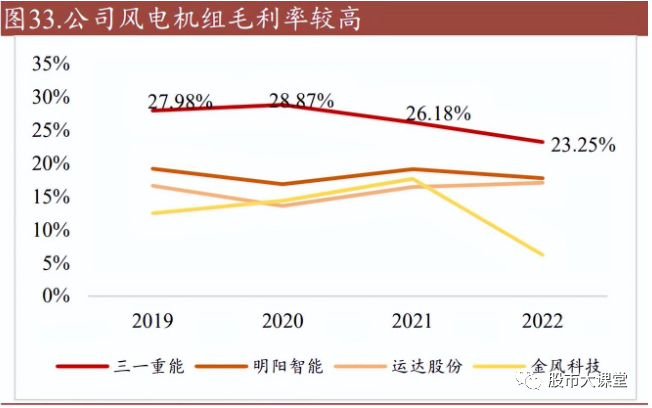

公司近年來(lái)保持較高毛利水平,同行業(yè)中優(yōu)勢(shì)顯著。2019~2022 年公司銷售毛 利率分別為 34.29%、29.85%、28.56%、23.55%,領(lǐng)先同業(yè)公司 5-10pct。2023Q1 公司銷售毛利率達(dá) 29%,仍保持 5-10pct 盈利優(yōu)勢(shì)。公司核心業(yè)務(wù)為風(fēng)電及配件 收入,其毛利率顯著高于同業(yè)公司,在 2020 年陸風(fēng)搶裝階段最高達(dá) 28.87% 在 2022 年風(fēng)機(jī)價(jià)格整體走低的背景下,公司風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)仍保持 23.25%的較高毛利水 平,盈利能力的領(lǐng)先體現(xiàn)出公司具備顯著生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。

陸上風(fēng)機(jī)單位成本顯著低于其他廠商。2022 年公司單千瓦營(yíng)業(yè)成本為 1730 元 /kW,同期其他廠商普遍成本在 1900-2200 元/kW 左右。公司陸上風(fēng)機(jī)成本優(yōu)勢(shì) 顯著,使得公司在盈利能力、訂單獲取等方面存在優(yōu)勢(shì)。

3.1 風(fēng)機(jī)核心零部件自產(chǎn),箱變上置技術(shù)有效助力降本

核心零部件自產(chǎn)助力降本,單千瓦成本降低達(dá) 76.06 元。2021 年公司核心業(yè)務(wù)風(fēng) 機(jī)業(yè)務(wù)中 88.18%的成本來(lái)自于原材料,原材料中齒輪箱占比 24%,葉片及主材 料占比 17.46%,發(fā)電機(jī)占比 5.98%。對(duì)于此類關(guān)鍵零部件,公司不僅具有葉片、 發(fā)電機(jī)的自產(chǎn)能力,還合資參股了主要的齒輪箱供應(yīng)商德力佳傳動(dòng)科技,產(chǎn)品可 控性強(qiáng)。若假設(shè)葉片、發(fā)電機(jī)外購(gòu)時(shí),中材科技、天順風(fēng)能的平均葉片銷售毛利 率為葉片供應(yīng)商的毛利率,中電電機(jī)的發(fā)電機(jī)銷售毛利率為發(fā)電機(jī)供應(yīng)商的毛利 率。則 2021 年公司葉片、發(fā)電機(jī)環(huán)節(jié)將為整機(jī)生產(chǎn)降低 61.42 元/kW、14.64 元 /kW 的成本負(fù)擔(dān),總計(jì)降本達(dá) 76.06 元/kW。輕量化設(shè)計(jì)降低原材料成本,采用先進(jìn)控制策略、降低基礎(chǔ)載荷,減輕風(fēng)機(jī)重 量。公司 3.XMW 產(chǎn)品重量指標(biāo)輕于國(guó)內(nèi)其他廠商,例如機(jī)艙重量為 97噸,而根 據(jù)明陽(yáng)智能研究,3MW 以上雙饋式風(fēng)機(jī)重量會(huì)達(dá)到 130 噸以上,其中 aeroMaster 同兆瓦機(jī)型機(jī)艙重量為 147 噸。以含稅價(jià):中厚板:20 為衡量標(biāo)準(zhǔn),2021 年其 平均價(jià)格為 5332.16元/噸,一臺(tái) 3MW的風(fēng)機(jī)可以減少 26.66萬(wàn)元的原材料成本, 約 88.87 元/kW。此外,公司率先在國(guó)內(nèi) 80m 以上葉片全系列設(shè)計(jì)應(yīng)用玻纖拉擠 工藝及材料,率先掌握超高模玻纖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)核心技術(shù),顯著降低了葉片重量。

推出基于箱變上置到機(jī)艙技術(shù)方案的 5MW 以上機(jī)型平臺(tái)產(chǎn)品,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方 向。縱觀全球市場(chǎng),國(guó)外大兆瓦機(jī)型普遍采用箱變上置技術(shù),Vestas 部分 4MW 平臺(tái)產(chǎn)品及 EnVentus 平臺(tái)產(chǎn)品;GE 的 Cypress 新型陸上平臺(tái)以及平臺(tái)機(jī)型 5.3- 158 機(jī)組;西門子歌美颯的部分 SGRE 4.xMW 平臺(tái)產(chǎn)品、5.x 陸上平臺(tái)產(chǎn)品均采 取箱變上置方案。該方案體現(xiàn)了產(chǎn)品生命周期的成本經(jīng)濟(jì)性。三一重能緊跟技術(shù) 發(fā)展趨勢(shì),于 2020 年 12 月實(shí)現(xiàn) 5MW 箱變上置樣機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,是國(guó)內(nèi)首家采用 箱變上置方案的公司。箱變上置技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)顯著,多芯電纜減少為核心降本來(lái)源。以一臺(tái) 4.5MW 機(jī) 型為例,發(fā)電機(jī) 690V 輸出,箱變 35kV 輸出,塔筒 95m。箱變下置方案變流器 到箱變需要 11根鎧裝多芯電纜(每根約 35米,總共 385米),而上置方案不再需 要鎧裝多芯電纜,可節(jié)約成本超 20 萬(wàn)元/臺(tái)。同時(shí),箱變上置方案占用土地面積 更少,運(yùn)維成本更低。箱變下置需要額外土地安裝箱變和高壓箱,基礎(chǔ)占地面積 約 20.34m2,以 20 萬(wàn)/畝計(jì)算,征地費(fèi)用約 0.61 萬(wàn),基礎(chǔ)施工費(fèi)用約 2 萬(wàn),合計(jì) 一臺(tái)風(fēng)機(jī)需要額外建造費(fèi)用 2.61 萬(wàn)元。對(duì)于 4.5MW 風(fēng)機(jī),箱變上置方案總計(jì)降 本超 22.61 萬(wàn)元/臺(tái),約 50.24 元/kW。

核心技術(shù)降本占風(fēng)機(jī)總成本近 11.06%,貢獻(xiàn)公司主要成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)前文加總 可得,公司核心零部件自產(chǎn)、輕量化設(shè)計(jì)、箱變上置方案總計(jì)降本達(dá) 215.17 元 /kW,若根據(jù) 2022 年公司風(fēng)機(jī)平均單位成本 1730 元/kW 計(jì)算,未降本前成本約 1945.17 元/kW,降本近 11.06%。核心技術(shù)降本增效貢獻(xiàn)公司主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.2 大兆瓦雙饋機(jī)組不斷突破,零部件先進(jìn)技術(shù)保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行

公司陸上大兆瓦風(fēng)機(jī)以雙饋為主,逐步布局半直驅(qū)技術(shù)。雙饋異步風(fēng)機(jī)是市場(chǎng) 上應(yīng)用較為廣泛的風(fēng)機(jī)電組,盡管齒輪箱后期運(yùn)維成本較高,但雙饋機(jī)組使用較 便宜的勵(lì)磁線圈,相比直驅(qū)電機(jī)具備顯著成本優(yōu)勢(shì)。公司目前以雙饋技術(shù)路線為 主,陸續(xù)推出大兆瓦雙饋產(chǎn)品。同時(shí)公司積極開(kāi)展半直驅(qū)技術(shù)的研究與儲(chǔ)備。半 直驅(qū)電機(jī)折中融合雙饋和直驅(qū)二者低成本、高可靠性特點(diǎn),是適應(yīng)陸上和海上機(jī) 組大型化的重要發(fā)展方向與選擇之一。

公司大兆瓦機(jī)型持續(xù)突破,完成全球陸上最大商業(yè)化風(fēng)機(jī)吊裝。公司風(fēng)機(jī)具備 2.XMW 到 6.XMW 全系列機(jī)組研發(fā)生產(chǎn)能力,基本實(shí)現(xiàn)了陸上風(fēng)電的全方位覆 蓋,并在 2022年完成 7.XMW平臺(tái)首臺(tái)商業(yè)化風(fēng)機(jī)成功吊裝。2019~2021年間, 公司 2.XWM 系列風(fēng)機(jī)銷售金額和占比逐年下降,3.XMW 系列風(fēng)機(jī)于 2020 年實(shí) 現(xiàn)收入,并于 2021 年成為主要機(jī)型,占比 63.02%;同年 4.X~6.XMW 系列產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)外銷。公司順應(yīng)市場(chǎng)需求,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),大力發(fā)展技術(shù)含量高、附加 值高的產(chǎn)品,公司經(jīng)營(yíng)方向及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

公司葉片采用自動(dòng)鋪層技術(shù),保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。公司生產(chǎn)的葉片遵循多導(dǎo)則、 多軟件、多軸系載荷平行校核葉片強(qiáng)度的原則,合理的對(duì)主梁、后緣梁材料進(jìn)行 選材和鋪層剛度優(yōu)化。充分滿足凈空要求,有效避免掃塔問(wèn)題。同時(shí),對(duì)葉根鋪 層進(jìn)行合理優(yōu)化,使得材料達(dá)到最佳利用效率;在葉尖優(yōu)化抗屈曲能力,降低葉 片變形風(fēng)險(xiǎn)。如公司玉龍風(fēng)電場(chǎng)全年僅因故障停機(jī) 28 小時(shí),幾乎全滿勤運(yùn)作, 并實(shí)現(xiàn)年等效滿發(fā)電小時(shí)數(shù) 3649 小時(shí),超出預(yù)期數(shù)百小時(shí)。

3.3 產(chǎn)能布局持續(xù)擴(kuò)張,智能化生產(chǎn)助力生產(chǎn)效率顯著提升

公司積極擴(kuò)充產(chǎn)能,為后續(xù)訂單增長(zhǎng)及交付奠定基礎(chǔ)。截至 2021 年,公司產(chǎn)能 總計(jì) 2.85GW;公司去年投資新建湖南郴州工廠和內(nèi)蒙古巴彥淖爾工廠,每年分 別可生產(chǎn) 1000 臺(tái)、500 臺(tái)風(fēng)機(jī)(巴彥淖爾工廠同時(shí)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 1800 支葉片),根 據(jù)公司今年交付主要為 5MW 以上機(jī)型的情況來(lái)測(cè)算,假設(shè)平均容量為 4MW,兩條新的整機(jī)產(chǎn)線可額外貢獻(xiàn) 6GW產(chǎn)能,公司總產(chǎn)能將達(dá)到 8.85GW,足以滿足 訂單交付需求;葉片方面公司布局吉林通榆、河北張家口、湖南韶山三大風(fēng)電葉 片生產(chǎn)基地,并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn);發(fā)電機(jī)由三一電機(jī)生產(chǎn)制造負(fù)責(zé),每年可生產(chǎn) 3000 臺(tái),并在 2020-2021 年年均雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷售達(dá) 1500 臺(tái)。

公司高度重視數(shù)字化、智能化戰(zhàn)略的規(guī)劃與實(shí)施,鞏固并提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司的數(shù)字化頂層設(shè)計(jì)覆蓋風(fēng)機(jī)全生命周期數(shù)字化解決方案:公司的大數(shù)據(jù) 系統(tǒng)接入 50 個(gè)以上的風(fēng)電場(chǎng),超過(guò) 1,700 臺(tái)風(fēng)機(jī),覆蓋風(fēng)機(jī)運(yùn)行涉及的 6 大 數(shù)據(jù)類型;公司的風(fēng)電場(chǎng)智能預(yù)警系統(tǒng),含 50 個(gè)以上預(yù)警模型,對(duì)齒輪箱, 發(fā)電機(jī)、葉片等大部件的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率平均達(dá) 80%;風(fēng)機(jī)側(cè)數(shù)字孿生系統(tǒng),實(shí) 時(shí)計(jì)算葉片塔筒 9 大載荷,平均準(zhǔn)確率達(dá) 90%。

打造新一代智能化生產(chǎn)制造技術(shù),推動(dòng)公司迅速轉(zhuǎn)型。公司的柔性智能生 產(chǎn)線技術(shù)借鑒了飛機(jī)制造經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了不同工藝環(huán)節(jié)的快速切換,提升了工 藝流轉(zhuǎn)速度的同時(shí)縮短了整體制造周期;智能數(shù)字化技術(shù)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí) 現(xiàn) 100%采集上傳,擰緊機(jī)器人數(shù)字孿生平臺(tái)相繼開(kāi)發(fā);新一代智能制造技 術(shù)通過(guò)對(duì)人工的替代,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)整機(jī)關(guān)鍵工序裝配的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化,人均 產(chǎn)出提升 50%,直接人工數(shù)量減少 23%,節(jié)拍時(shí)間降低 16%,落后工藝降低 49%,質(zhì)量不合格率降低 28%,自動(dòng)化率提高 200%。

4 “滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”帶來(lái)穩(wěn)定收益,“雙海”戰(zhàn)略布局打開(kāi)潛在市場(chǎng)

4.1 風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)貢獻(xiàn)利潤(rùn),“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈

公司風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)包含風(fēng)電建設(shè)服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)與光伏電站運(yùn)營(yíng) 管理業(yè)務(wù),覆蓋面較廣。風(fēng)電建設(shè)服務(wù)方面,公司擁有專業(yè)的風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)及 EPC 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì),能夠提供咨詢?cè)O(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工、運(yùn)維培訓(xùn)及 項(xiàng)目融資等風(fēng)電場(chǎng)全生命周期解決方案。風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)方面,公司依 托于自研的智慧風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)自持風(fēng)電場(chǎng),通過(guò)資源共享、集中式管理, 推動(dòng)智能風(fēng)機(jī)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。公司持有并運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng),將所發(fā)電力自用或?qū)ν?銷售實(shí)現(xiàn)收入。截至 2022 年 9 月底,公司存量風(fēng)力發(fā)電站 399.9MW,在建 風(fēng)場(chǎng) 410MW,今年公司將進(jìn)一步加快自有風(fēng)場(chǎng)的建設(shè),預(yù)計(jì)待建風(fēng)場(chǎng) 1.5GW。

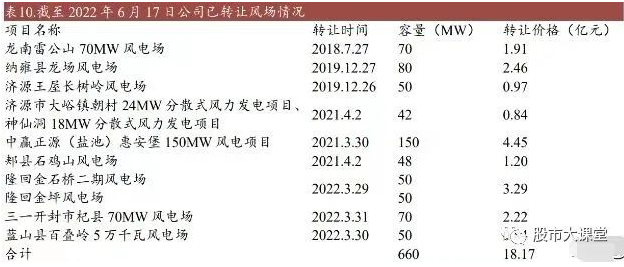

“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”貢獻(xiàn)穩(wěn)定收益。公司除自身運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)外,部分電場(chǎng)在商業(yè)條 件合理、轉(zhuǎn)讓收益可觀的情況下會(huì)擇機(jī)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓相關(guān)收益。截至 2022 年 6 月 17 日,公司已轉(zhuǎn)讓風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 10 個(gè),合計(jì) 660MW。其中 2021 年公司轉(zhuǎn)讓 240MW,對(duì)應(yīng)收益 2.7 元/W,2022 年轉(zhuǎn)讓 220MW,對(duì)應(yīng)收益 2.88 元/W。

4.2 海上機(jī)組取得突破,打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)空間

公司加速海上產(chǎn)品研發(fā),有望進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間。公司首次公開(kāi)上市募集 資金 30.32 億元,11.74 億元(39%)用于新產(chǎn)品與新技術(shù)開(kāi)發(fā),其中新產(chǎn)品 整機(jī)設(shè)計(jì)及技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)和海上 6-7.XMW、8- 10.XMW 產(chǎn)品研發(fā)。項(xiàng)目實(shí)施后擬新增研發(fā)海上 6~10MW 新型風(fēng)機(jī)及 90m 以上葉片技術(shù),進(jìn)一步完善公司大兆瓦產(chǎn)品序列。

海風(fēng)布局山東東營(yíng)制造基地,9MW 海風(fēng)機(jī)組成功下線。2023 年 2 月,三一 東營(yíng)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地一期開(kāi)工,基地項(xiàng)目共分三期進(jìn)行,主要建設(shè)智能電 機(jī)廠、海陸風(fēng)總組裝廠等。海風(fēng)項(xiàng)目快速推進(jìn),在 2023 年 3 月底,公司 9MW 海上風(fēng)電機(jī)組于東營(yíng)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地下線,機(jī)組針對(duì)長(zhǎng)江以北海域 設(shè)計(jì),葉輪直徑達(dá) 230 米。隨著海上機(jī)組實(shí)現(xiàn)突破,公司加速海風(fēng)區(qū)域布局, 目前已在沿海多個(gè)省份,如河北、山東等,開(kāi)展前期布局準(zhǔn)備,有望在年內(nèi) 取得海風(fēng)訂單突破。目前海風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)格局較好,CR5 近 97%,公司此次切入海 風(fēng)賽道有望打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)空間。

4.3 深入布局海外市場(chǎng),成功實(shí)現(xiàn)訂單突破

海外市場(chǎng)逐漸形成突破,訂單逐步交付實(shí)現(xiàn)收入。在國(guó)家“一帶一路”政策 指引下,公司依托三一全球化的海外體系布局,重點(diǎn)布局越南、哈薩克斯坦、 烏茲別克斯坦、印度、巴西等區(qū)域,并在全球 20 多個(gè)國(guó)家進(jìn)行了市場(chǎng)布局, 積極開(kāi)展拓占領(lǐng)海外市場(chǎng)。2022 年 9 月 28 日,公司在漢堡風(fēng)能展上與 GWEC 簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時(shí),公司還于 2022 年內(nèi)中標(biāo)哈薩克斯坦 98MW 項(xiàng)目,成功實(shí)現(xiàn)訂單獲取。布局海外子公司,進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)。公司目前海外有兩家子公司,其中合資 子公司三一印度風(fēng)能公司主要從事風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的制造、組裝及銷售。公司 海外布局的主要策略主要遵循:(1)組建海外業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),引進(jìn)專業(yè)的風(fēng) 電行業(yè)國(guó)際化人才,推行人員本地化,開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);(2)成立專門的大客 戶團(tuán)隊(duì),借助國(guó)內(nèi)發(fā)電企業(yè)的境外投資項(xiàng)目,跟隨國(guó)內(nèi)大客戶一同出海;(3) 憑借股東方在全球的品牌效應(yīng)、海外體系,推廣布局銷售渠道,推動(dòng)風(fēng)機(jī)出 海。

1 公司簡(jiǎn)介:陸上風(fēng)機(jī)黑馬,市占率快速上升

1.1 基本概況:始源于三一集團(tuán),專注于風(fēng)電整機(jī)

公司從業(yè)風(fēng)電行業(yè)十余年,是國(guó)內(nèi)核心風(fēng)機(jī)整機(jī)供應(yīng)商之一。三一重能股份有 限公司前身是三一電氣有限責(zé)任公司,成立于 2008 年 4 月,為工程機(jī)械龍頭公 司三一集團(tuán)的全資子公司;2017 年成立三一新能源公司,三一重能逐漸向產(chǎn)業(yè) 鏈上下游延伸、涉足新能源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù);2022 年 6 月公司于上交所科創(chuàng)板正式上市。三一重能是“全球新能源 500 強(qiáng)企業(yè)”,并被工信部認(rèn)定為“智能制造標(biāo)桿企業(yè)”, 近年來(lái)公司市占率持續(xù)上升,2022 年成為中國(guó)新增裝機(jī)容量前五的風(fēng)電整機(jī)商。

立足風(fēng)電業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造 與銷售,風(fēng)電廠設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理以及光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。公司主 要位于產(chǎn)業(yè)鏈中游風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)板塊,通過(guò)整合全球頂級(jí)研發(fā)資源,持續(xù)打造具有競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。截至 2022 年底,公司具備 2.XMW 到 8.XMW 全系列機(jī)組的 研發(fā)和生產(chǎn)能力,并于 2023 年實(shí)現(xiàn) 8.5MW-11MW 陸上平臺(tái)下線。公司風(fēng)機(jī)產(chǎn)品 具有“高、大、長(zhǎng)、輕、智”的特點(diǎn),即高塔筒、大功率、長(zhǎng)葉片、輕量化、智 能控制,具有高配置、高可靠性、高發(fā)電量、低度電成本的優(yōu)勢(shì)。公司上游可以 進(jìn)行核心零部件的自產(chǎn),下游具備獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的能力。公 司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展與創(chuàng)新,形成了數(shù)字化頂層設(shè)計(jì)、智能化生產(chǎn)制造、整機(jī)系統(tǒng)集 成、核心部件制造、風(fēng)場(chǎng)設(shè)計(jì)、風(fēng)場(chǎng) EPC、風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)為一體的風(fēng)電整體解決 方案。

1.2 股權(quán)結(jié)構(gòu)集中,股權(quán)激勵(lì)彰顯公司信心

股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,管理層專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。截至 2022 年 12 月 31 日,梁穩(wěn)根先生持 有三一重能 56087.49 萬(wàn)股股份,占總股本比例 47.15%,為三一重能的控股股東、 實(shí)際控股人。除此之外,其他持有超過(guò) 5%的股東包括唐修國(guó)(7.27%)、向文波 (6.65%)、毛中吾(6.65%),公司前十大股東持有共計(jì) 81.96%股份。公司高層 管理人員多畢業(yè)于機(jī)械專業(yè),長(zhǎng)期從事制造業(yè)一線管理工作,經(jīng)驗(yàn)豐富。截至 2022 年 12 月 31 日,公司擁有 101 家控股子公司,2 家參股公司,其中控股子公 司業(yè)務(wù)覆蓋風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、設(shè)備制造以及服務(wù)業(yè)務(wù)。

激勵(lì)機(jī)制完善,彰顯公司信心。公司上市后制定了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,擬授予激勵(lì)對(duì) 象 39 人共 5931 萬(wàn)份股票期權(quán),覆蓋公司非股東管理層及核心技術(shù)人員。計(jì)劃行 權(quán)期分三期,行權(quán)比例分別為 30%,30%和 40%,業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別為 2021- 2023 年?duì)I收不低于 96/115.2/138.24 億元、凈利潤(rùn)不低于 12/14.4/17.28 億元。公司 于 2023 年 7 月完成第二個(gè)行權(quán)期行權(quán),行權(quán)數(shù)量為 1603.68 萬(wàn)股。

1.3 市占率快速提升,業(yè)務(wù)布局沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸

陸上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額提升迅速,首次進(jìn)入全國(guó)前五。2018~2022 年,公司新增裝 機(jī)容量由 0.25GW增至 4.52GW,CAGR達(dá) 105.39%;公司充分發(fā)揮技術(shù)和成本優(yōu) 勢(shì),近年來(lái),公司陸風(fēng)市占率快速提升,2022 年達(dá) 10.1%,位列全國(guó)第五。公司 整體市占率略低于陸風(fēng)市占率,達(dá) 9.10%,仍居第五。隨著公司海上風(fēng)機(jī)逐步突 破,公司市占率有望進(jìn)一步提升。

風(fēng)機(jī)及配件銷售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要營(yíng)收,積極布局上游核心零部件。2022 年,公司 風(fēng)機(jī)及配件銷售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)歷史新高,達(dá) 101.46 億元,占總營(yíng)業(yè)收入的 82.32%。公司作為產(chǎn)業(yè)鏈中游主機(jī)制造廠商,積極向上游布局,具備發(fā)電機(jī)、葉 片等零部件的自產(chǎn)能力。同時(shí),公司通過(guò)向上游符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)定制 化的風(fēng)機(jī)零部件,由公司生產(chǎn)基地完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的制造與測(cè)試,完成訂單交 付,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)向客戶銷售風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及提供運(yùn)維服務(wù)。公司新能源電站業(yè)務(wù)分 為風(fēng)電建設(shè)服務(wù)業(yè)務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)與光伏電站運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。風(fēng)電建設(shè) 業(yè)務(wù)方面主要為公司自有風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展 EPC 總包業(yè)務(wù),部分對(duì)外開(kāi)展風(fēng)電場(chǎng) EPC 業(yè)務(wù)。

公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),2019-2022 年?duì)I收 CAGR 達(dá) 102.64%。2022 年公司營(yíng)收達(dá) 123.25 億元,同比增長(zhǎng) 20.89%;歸母凈利潤(rùn) 16.48 億元,同比增長(zhǎng) 2.78%。2019- 2022 年間公司營(yíng)收 CAGR 達(dá) 102.64%;歸母凈利潤(rùn) CAGR 達(dá) 135.89%。公司業(yè) 績(jī)?cè)?2020 年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),主要系公司發(fā)揮陸上風(fēng)機(jī)核心優(yōu)勢(shì),把握市場(chǎng)發(fā)展 機(jī)遇,在風(fēng)電行業(yè)陸風(fēng)搶裝階段快速實(shí)現(xiàn)訂單獲取和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。2022 年,公司 堅(jiān)持降本增效,在全國(guó)風(fēng)機(jī)吊裝量受到外部不利因素影響的情況下,仍實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。2023 年一季度,受到氣候、施工條件等外部因素影響,公司營(yíng)收 15.64 億元,歸母凈利潤(rùn) 4.82 億元,同比略有下降。隨著不利因素逐步解除,公 司積極投入研發(fā),持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng),業(yè)績(jī)有望重回高速增長(zhǎng)。

在手訂單充足,新增訂單快速增長(zhǎng),海外業(yè)務(wù)取得突破。根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì), 公司 2022 年中標(biāo)容量達(dá) 6.76GW,位列全國(guó)第四,占整體中標(biāo)規(guī)模近 8%。截至 2022 年底,公司在手訂單合計(jì)達(dá) 9.25GW,在手訂單充足。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì), 2023 年 1-5 月公司新增中標(biāo)超 5.5GW,新增訂單數(shù)位列行業(yè)前三,訂單增長(zhǎng)迅速。同時(shí)公司中標(biāo)哈薩克斯坦 98MW 風(fēng)電項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)海外訂單突破。

1.4 費(fèi)用管理控制較好,研發(fā)費(fèi)用不斷增加

公司期間費(fèi)用基本保持穩(wěn)定。2019 年以前,公司期間費(fèi)用顯著高于行業(yè)均值, 主要系公司規(guī)模較小,尚未形成規(guī)模效應(yīng)。隨著公司業(yè)務(wù)量逐漸提升,營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入高增長(zhǎng)階段,期間費(fèi)用率在2020下降明顯,為15.27%,同比下降35.08pct, 并在 2020-2022 年間基本保持穩(wěn)定。公司 2022 年銷售費(fèi)用率 6.20%,管理費(fèi)用率 3.32%,財(cái)務(wù)費(fèi)用率-0.55%,研發(fā)費(fèi)用率 6.23%,總期間費(fèi)用率為 15.21%,處于 合理水平。

公司積極投入研發(fā),研發(fā)費(fèi)用率行業(yè)領(lǐng)先。2022 年全年,公司研發(fā)投入達(dá) 7.68 億元,同比增長(zhǎng) 41.78%。2020 年起公司研發(fā)費(fèi)用率逐年提升。2022 年研發(fā)費(fèi)用 率達(dá) 6.23%,在 2022年新增裝機(jī)容量位于行業(yè)前五的廠商(除遠(yuǎn)景能源外)中排 名靠前。2023年一季度,公司研發(fā)費(fèi)用率超12%,公司堅(jiān)持投入研發(fā),不斷提升 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2022 年全年公司新增 29 項(xiàng)發(fā)明專利、113 項(xiàng)實(shí)用新型專利。截至 2022 年底,公司累計(jì)取得 179 項(xiàng)發(fā)明專利、455 項(xiàng)實(shí)用新型專利。

1.5 運(yùn)營(yíng)能力良好,管理效率較高

公司存貨周轉(zhuǎn)率接近行業(yè)平均水準(zhǔn)。公司存貨周轉(zhuǎn)率 2019~2022 年分別為 2.41、 3.51、2.48、3.10,2022 年略高于行業(yè)均值。隨著公司存貨管理效率提升,公司 存貨周轉(zhuǎn)率有望進(jìn)一步提升。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率處于領(lǐng)先地位。公司應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)率 2019~2022年分別為 3.03、15.39、9.27、6.44,大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水準(zhǔn)。結(jié)合公司應(yīng)收賬款賬齡較短的情況來(lái)看,公司的應(yīng)收賬款管理水平較高,銷售回 款較快。

1.6 償債能力逐漸改善,現(xiàn)金流處于健康水平

公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率整體呈上升趨勢(shì)。2019~2022 年公司流動(dòng)比率由 0.41 提升至 1.25,速動(dòng)比率由 0.34 提升至 1.13,其中 2020 年末有較大提升,主要系 公司股東 2020 年 8 月將 18 億元債權(quán)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。從行業(yè)來(lái)看,公司比率較同行 業(yè)上市公司更低。其中,2019 年,公司流動(dòng)資金主要由三一集團(tuán)通過(guò)債權(quán)資本 形式投入,導(dǎo)致公司流動(dòng)負(fù)債較高,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率低于同業(yè)水平。2020 年 8 月債轉(zhuǎn)股后,仍低于同業(yè)水平主要系公司將計(jì)提質(zhì)保準(zhǔn)備列報(bào)為其他流動(dòng)負(fù) 債所致。隨著公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好,加之通過(guò)長(zhǎng)期借款、增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)回款等,目前 流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較 2020 年有較大提升。

公司此前資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平,整體呈下降趨勢(shì),現(xiàn)已經(jīng)達(dá)到行業(yè)平均水 準(zhǔn)。2019 年,公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 100%,主要因公司股東除通過(guò)股權(quán)投入外,另通過(guò) 15 名自然人股東以債權(quán)形式對(duì)公司進(jìn)行資本投入。近年來(lái),隨著公司經(jīng) 營(yíng)規(guī)模和業(yè)績(jī)的持續(xù)提升,資產(chǎn)負(fù)債率水平持續(xù)降低,截至 2022 年末,公司資 產(chǎn)負(fù)債率降至 57.67%,與行業(yè)平均基本一致。

公司現(xiàn)金流水平較為健康。2019~2022 年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流分別為 25.34、13.69、6.47、7.59 億元。2019 年現(xiàn)金流大幅提升主要系市場(chǎng)需求旺盛, 客戶積極支付款項(xiàng),2021 年較為集中兌付過(guò)往貨款,導(dǎo)致現(xiàn)金流有所下降。

2 行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)張,風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明顯

2.1 風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升帶動(dòng)需求上漲

風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升,IRR 超 15%。以陸上風(fēng)電為例,假設(shè)一個(gè)總?cè)萘繛?400MW 的風(fēng)電場(chǎng),其機(jī)型為 6.25MW,建設(shè)地點(diǎn)位于新疆,風(fēng)電項(xiàng)目壽命為 20 年,上網(wǎng)電價(jià)(含增值稅)為 0.25 元/ kW?h,自有資金占比 20%,貸款資金占比 80%。根據(jù)《基于平價(jià)上網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性分析》文中測(cè)算,在單位千瓦動(dòng)態(tài)投 資為 5424.6 元時(shí),內(nèi)部回報(bào)率可達(dá) 16.18%。可觀的收益率是驅(qū)動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目需求 持續(xù)上漲的最主要因素。

2.2 風(fēng)電政策持續(xù)推進(jìn),國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)確定性強(qiáng)

我國(guó)雙碳目標(biāo)明確,風(fēng)電行業(yè)持續(xù)高景氣。2020 年 9 月,中國(guó)明確提出 2030 年 “碳達(dá)峰”、2060 年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的遠(yuǎn)景目標(biāo),根據(jù)規(guī)劃,2030 年非化石能源 消費(fèi)比重達(dá) 25%,風(fēng)電、太陽(yáng)能總裝機(jī)容量達(dá) 12 億千瓦以上。風(fēng)電作為我國(guó)目 前發(fā)展較為成熟的清潔能源,將成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主要發(fā)展方向。為實(shí) 現(xiàn)雙碳目標(biāo),2022 年 6 月,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》, 強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)風(fēng)電基地開(kāi)發(fā)。據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì),全國(guó)“十四五”規(guī)劃容量近 300GW。根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè),2023-2025 年間我國(guó)年均新增裝機(jī)容量將超 70GW。

“碳中和”背景下,我國(guó)風(fēng)電規(guī)劃持續(xù)加速。2021 年 9 月以來(lái)國(guó)務(wù)院先后印發(fā) 《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面徹底新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、《2030 年 前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》,國(guó)家發(fā)改委和能源局緊隨其后部署具體方案。

大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)。2021 年 10 月我國(guó)明確提出將在沙漠、戈 壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目,第一批項(xiàng)目涉及內(nèi)蒙古、青 海、甘肅、陜西、寧夏、新疆等共 19 個(gè)省份,項(xiàng)目規(guī)模總計(jì) 97.05GW,其中風(fēng) 電項(xiàng)目合計(jì) 13.60GW,風(fēng)光項(xiàng)目 61.55GW,其余為光伏項(xiàng)目。現(xiàn)在第一批基地 項(xiàng)目已經(jīng)全面開(kāi)工,部分建成投產(chǎn)。第二批基地項(xiàng)目規(guī)劃約 455GW,目前正陸 續(xù)開(kāi)工,第三批項(xiàng)目正在抓緊推進(jìn)審查。

舊風(fēng)電場(chǎng)改造“以大代小”。2021年 12月,國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和 退役管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,為提升風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電能力鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò) 15 年 的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí)和退役。改造升級(jí)包括增容改造和等容改造,對(duì)配套升壓 變電站、場(chǎng)內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級(jí);退役指一次性解列風(fēng)電 機(jī)組后拆除風(fēng)廠全部設(shè)施,并進(jìn)行生態(tài)修復(fù)。根據(jù)《我國(guó)風(fēng)電機(jī)組退役改造置換 的需求分析和政策建議》測(cè)算,預(yù)計(jì)“十四五”期間累計(jì)退役機(jī)組 1.25GW,改 造置換機(jī)組需求超過(guò) 20GW,1.5MW以下機(jī)組和 1.5MW 機(jī)組約各占一半。“十五 五”期間改造規(guī)模約 4000 萬(wàn)千瓦,以 1.5MW 機(jī)組為主。

政策積極推進(jìn)分散式開(kāi)發(fā),風(fēng)電下鄉(xiāng)推動(dòng)多場(chǎng)景融合開(kāi)發(fā)。能源局 2021 年 2 月 發(fā)布《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn))》,提 出實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”;2022 年 6 月國(guó)家發(fā)改委、能源局等 9 部委聯(lián)合發(fā)布 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,提出要以縣域?yàn)閱卧罅ν苿?dòng)鄉(xiāng)村風(fēng)電建設(shè), 推動(dòng) 100 個(gè)左右的縣、10000 個(gè)左右的行政村鄉(xiāng)村風(fēng)電開(kāi)發(fā)。2023 年 3 月,國(guó)家 能源局等四部門發(fā)布《農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)方案》,再次強(qiáng)調(diào)積極推進(jìn)風(fēng)電 分散式開(kāi)發(fā)。分散式風(fēng)電潛在裝機(jī)容量大,貢獻(xiàn)風(fēng)電新增量。根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì),截至 2021 年 年底,中國(guó)分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為 996.3 萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng) 414.6%。分布在 27 個(gè)省,比 2020 年增加了 8 個(gè)省份;其中,河南省分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 到 315.7 萬(wàn)千瓦,占全部分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的 31.7%,其次分別為陜西 15.5%、山西 9.2%、內(nèi)蒙古 8.2%、黑龍江 3.7%。據(jù) CWEA 測(cè)算,全國(guó) 69 萬(wàn)個(gè) 行政村,假如其中有 10萬(wàn)個(gè)村莊可在田間地頭、村前屋后等零散土地上找出 200 平方米用于安裝 2 臺(tái) 5MW 風(fēng)電機(jī)組,全國(guó)可實(shí)現(xiàn) 1000GW 風(fēng)電裝機(jī)。

2.3 風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明顯,行業(yè)降本之路清晰

近年來(lái)風(fēng)機(jī)大型化發(fā)展迅速,全球 LCOE 顯著降低。根據(jù) IRENA《Renewable Power Generation Costs in 2021》,全球范圍內(nèi),陸上風(fēng)電加權(quán)平均 LCOE 從 2010 年的 0.102 美元/千瓦時(shí)下降至 2021 年的 0.033 美元/千瓦時(shí),下降約 68%;海上 風(fēng)電加權(quán)平均 LCOE 從 2010 年的 0.188 美元/千瓦時(shí)下降至 2021 年的 0.075 美元/ 千瓦時(shí),下降約 60%。

風(fēng)機(jī)機(jī)型不斷升級(jí),單機(jī)容量持續(xù)上升。陸上風(fēng)機(jī)新增平均容量從 2011 年的 1.5MW 上升至 4.3MW,海上風(fēng)機(jī)平均容量從 2.7MW 增加到 7.4MW,逐步進(jìn)入大兆瓦風(fēng)機(jī)時(shí)代。2022 年新增吊裝風(fēng)機(jī)中 5MW 及以上的風(fēng)機(jī)組占比超 50%,相 對(duì) 2021 年占比增長(zhǎng) 27.19%,風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)展快速。風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格整體下降,大兆瓦風(fēng)機(jī)單千瓦價(jià)格較低。在經(jīng)歷 2020 年風(fēng)機(jī)搶裝 高潮后,風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格快速進(jìn)入下行通道。根據(jù) GWEC 統(tǒng)計(jì),2020 年起陸上風(fēng) 機(jī)價(jià)格持續(xù)走低,海上風(fēng)機(jī)價(jià)格自 2021Q3 起快速下降。數(shù)據(jù)顯示,2022 年風(fēng)機(jī) 月度投標(biāo)均價(jià)從 2070 元/kW 降至 1814 元/kW。同時(shí),大兆瓦機(jī)型因成本攤薄, 價(jià)格更低,2022 年一季度后三北地區(qū)陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格在 1400-1700 元/kW 之間。

2.4 海上風(fēng)電增量空間廣闊,成為全球規(guī)劃重點(diǎn)方向

海上風(fēng)電有望迎來(lái)大幅增長(zhǎng),2026 年起年均新增裝機(jī)將超 28GW。海上風(fēng)電發(fā) 電小時(shí)數(shù)高、資源豐富、配儲(chǔ)需求較少、距沿海發(fā)達(dá)地區(qū)較近等優(yōu)勢(shì)使其成為全 球風(fēng)電重點(diǎn)發(fā)展方向。近年來(lái),海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速, 2021 年全球 海上風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá) 21.10GW,同比增長(zhǎng) 247.69% 。隨著全球海上風(fēng)電規(guī)劃持續(xù) 提升,新增裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè),2026 年起海風(fēng)規(guī)劃逐步落地, 全球海風(fēng)將迎來(lái)大幅增長(zhǎng),2026 年新增裝機(jī)將超 28GW,2031 年新增裝機(jī)將近 55GW,2026-2031 年間 CAGR 達(dá) 13.9%。

我國(guó)成為海風(fēng)第一裝機(jī)大國(guó),沿海省市海風(fēng)規(guī)劃長(zhǎng)遠(yuǎn)。2022 年,全球海上風(fēng)電 裝機(jī)達(dá) 8.77GW,其中我國(guó)新增裝機(jī)容量為 5.05GW,占比近 58%。我國(guó)海上風(fēng) 電規(guī)劃明確,空間廣闊。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出,我國(guó)將優(yōu)化近 海海上風(fēng)電布局,開(kāi)展深遠(yuǎn)海海上規(guī)劃,推動(dòng)近海規(guī)模化開(kāi)發(fā)和深海示范化開(kāi)發(fā)。截至目前,各地出臺(tái)“十四五”期間海風(fēng)規(guī)劃規(guī)模已達(dá) 80GW,計(jì)劃 2030 年累 計(jì)裝機(jī)超過(guò) 200GW。據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì),目前沿海省市海上風(fēng)電規(guī)劃約 200GW,裝機(jī)容量大,確定性高。

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電 2021 年同比增長(zhǎng)達(dá) 276.64%,增長(zhǎng)快速。根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì), 2020~2022年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)新增吊裝容量分別為 3.84GW、14.48GW、5.16GW, 其中 2021 年同比增長(zhǎng) 276.64%,在整體新增裝機(jī)中占比達(dá) 25.89%。

2.5 行業(yè)高度集中,有望開(kāi)啟向上周期

風(fēng)機(jī)行業(yè)集中趨勢(shì)明顯,頭部廠商優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)。2020 年搶裝部分訂單外溢至 非頭部企業(yè),使得當(dāng)年風(fēng)機(jī)集中度有明顯降幅。近兩年,風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,風(fēng) 機(jī)價(jià)格持續(xù)走低,對(duì)于廠商的成本控制能力、訂單獲取能力、管理能力等要求迅 速提高。風(fēng)機(jī)行業(yè)集中度快速回升,2022 年 CR3 達(dá) 51%,CR5 達(dá) 72.3%,并有 進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。

風(fēng)機(jī)裝機(jī)量保持高位,2023 年有望重回高速增長(zhǎng)。2020 年搶裝潮時(shí)期,風(fēng)電裝 機(jī)同比增速達(dá) 103.17%,后續(xù)增速有所回落,但仍保持高位。根據(jù) CWEA統(tǒng)計(jì), 2020~2022年我國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量分別為 54.43GW、55.92GW、49.83GW。據(jù) 明陽(yáng)智能統(tǒng)計(jì) 2022 年風(fēng)機(jī)招標(biāo)容量超過(guò) 100GW,2023 年裝機(jī)容量裝機(jī)量有望迎來(lái)較大幅度提升。隨著平價(jià)時(shí)代風(fēng)機(jī)價(jià)格接近底部,風(fēng)機(jī)成本快速下降,主機(jī)廠 商將受益于裝機(jī)量的大幅提升,行業(yè)有望逐步擺脫周期性波動(dòng),穩(wěn)定向上。我國(guó)風(fēng)電利用水平較高,風(fēng)電發(fā)電規(guī)模持續(xù)提升。2016~2022 年全國(guó)風(fēng)電平均 利用小時(shí)數(shù)由 1700小時(shí)左右上升至超 2200小時(shí),棄風(fēng)率在 2016年達(dá)到頂峰后由 17%下降至 3%;2016~2022 年我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量由 2410 億千瓦時(shí)增加到 6867 億 千瓦時(shí),CAGR 為 19.07%,隨著風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng),利用水平保持高位,發(fā)電 量將進(jìn)一步提升。

3 毛利率領(lǐng)跑行業(yè),核心優(yōu)勢(shì)降低生產(chǎn)成本

公司近年來(lái)保持較高毛利水平,同行業(yè)中優(yōu)勢(shì)顯著。2019~2022 年公司銷售毛 利率分別為 34.29%、29.85%、28.56%、23.55%,領(lǐng)先同業(yè)公司 5-10pct。2023Q1 公司銷售毛利率達(dá) 29%,仍保持 5-10pct 盈利優(yōu)勢(shì)。公司核心業(yè)務(wù)為風(fēng)電及配件 收入,其毛利率顯著高于同業(yè)公司,在 2020 年陸風(fēng)搶裝階段最高達(dá) 28.87% 在 2022 年風(fēng)機(jī)價(jià)格整體走低的背景下,公司風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)仍保持 23.25%的較高毛利水 平,盈利能力的領(lǐng)先體現(xiàn)出公司具備顯著生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。

陸上風(fēng)機(jī)單位成本顯著低于其他廠商。2022 年公司單千瓦營(yíng)業(yè)成本為 1730 元 /kW,同期其他廠商普遍成本在 1900-2200 元/kW 左右。公司陸上風(fēng)機(jī)成本優(yōu)勢(shì) 顯著,使得公司在盈利能力、訂單獲取等方面存在優(yōu)勢(shì)。

3.1 風(fēng)機(jī)核心零部件自產(chǎn),箱變上置技術(shù)有效助力降本

核心零部件自產(chǎn)助力降本,單千瓦成本降低達(dá) 76.06 元。2021 年公司核心業(yè)務(wù)風(fēng) 機(jī)業(yè)務(wù)中 88.18%的成本來(lái)自于原材料,原材料中齒輪箱占比 24%,葉片及主材 料占比 17.46%,發(fā)電機(jī)占比 5.98%。對(duì)于此類關(guān)鍵零部件,公司不僅具有葉片、 發(fā)電機(jī)的自產(chǎn)能力,還合資參股了主要的齒輪箱供應(yīng)商德力佳傳動(dòng)科技,產(chǎn)品可 控性強(qiáng)。若假設(shè)葉片、發(fā)電機(jī)外購(gòu)時(shí),中材科技、天順風(fēng)能的平均葉片銷售毛利 率為葉片供應(yīng)商的毛利率,中電電機(jī)的發(fā)電機(jī)銷售毛利率為發(fā)電機(jī)供應(yīng)商的毛利 率。則 2021 年公司葉片、發(fā)電機(jī)環(huán)節(jié)將為整機(jī)生產(chǎn)降低 61.42 元/kW、14.64 元 /kW 的成本負(fù)擔(dān),總計(jì)降本達(dá) 76.06 元/kW。輕量化設(shè)計(jì)降低原材料成本,采用先進(jìn)控制策略、降低基礎(chǔ)載荷,減輕風(fēng)機(jī)重 量。公司 3.XMW 產(chǎn)品重量指標(biāo)輕于國(guó)內(nèi)其他廠商,例如機(jī)艙重量為 97噸,而根 據(jù)明陽(yáng)智能研究,3MW 以上雙饋式風(fēng)機(jī)重量會(huì)達(dá)到 130 噸以上,其中 aeroMaster 同兆瓦機(jī)型機(jī)艙重量為 147 噸。以含稅價(jià):中厚板:20 為衡量標(biāo)準(zhǔn),2021 年其 平均價(jià)格為 5332.16元/噸,一臺(tái) 3MW的風(fēng)機(jī)可以減少 26.66萬(wàn)元的原材料成本, 約 88.87 元/kW。此外,公司率先在國(guó)內(nèi) 80m 以上葉片全系列設(shè)計(jì)應(yīng)用玻纖拉擠 工藝及材料,率先掌握超高模玻纖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)核心技術(shù),顯著降低了葉片重量。

推出基于箱變上置到機(jī)艙技術(shù)方案的 5MW 以上機(jī)型平臺(tái)產(chǎn)品,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方 向。縱觀全球市場(chǎng),國(guó)外大兆瓦機(jī)型普遍采用箱變上置技術(shù),Vestas 部分 4MW 平臺(tái)產(chǎn)品及 EnVentus 平臺(tái)產(chǎn)品;GE 的 Cypress 新型陸上平臺(tái)以及平臺(tái)機(jī)型 5.3- 158 機(jī)組;西門子歌美颯的部分 SGRE 4.xMW 平臺(tái)產(chǎn)品、5.x 陸上平臺(tái)產(chǎn)品均采 取箱變上置方案。該方案體現(xiàn)了產(chǎn)品生命周期的成本經(jīng)濟(jì)性。三一重能緊跟技術(shù) 發(fā)展趨勢(shì),于 2020 年 12 月實(shí)現(xiàn) 5MW 箱變上置樣機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,是國(guó)內(nèi)首家采用 箱變上置方案的公司。箱變上置技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)顯著,多芯電纜減少為核心降本來(lái)源。以一臺(tái) 4.5MW 機(jī) 型為例,發(fā)電機(jī) 690V 輸出,箱變 35kV 輸出,塔筒 95m。箱變下置方案變流器 到箱變需要 11根鎧裝多芯電纜(每根約 35米,總共 385米),而上置方案不再需 要鎧裝多芯電纜,可節(jié)約成本超 20 萬(wàn)元/臺(tái)。同時(shí),箱變上置方案占用土地面積 更少,運(yùn)維成本更低。箱變下置需要額外土地安裝箱變和高壓箱,基礎(chǔ)占地面積 約 20.34m2,以 20 萬(wàn)/畝計(jì)算,征地費(fèi)用約 0.61 萬(wàn),基礎(chǔ)施工費(fèi)用約 2 萬(wàn),合計(jì) 一臺(tái)風(fēng)機(jī)需要額外建造費(fèi)用 2.61 萬(wàn)元。對(duì)于 4.5MW 風(fēng)機(jī),箱變上置方案總計(jì)降 本超 22.61 萬(wàn)元/臺(tái),約 50.24 元/kW。

核心技術(shù)降本占風(fēng)機(jī)總成本近 11.06%,貢獻(xiàn)公司主要成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)前文加總 可得,公司核心零部件自產(chǎn)、輕量化設(shè)計(jì)、箱變上置方案總計(jì)降本達(dá) 215.17 元 /kW,若根據(jù) 2022 年公司風(fēng)機(jī)平均單位成本 1730 元/kW 計(jì)算,未降本前成本約 1945.17 元/kW,降本近 11.06%。核心技術(shù)降本增效貢獻(xiàn)公司主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.2 大兆瓦雙饋機(jī)組不斷突破,零部件先進(jìn)技術(shù)保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行

公司陸上大兆瓦風(fēng)機(jī)以雙饋為主,逐步布局半直驅(qū)技術(shù)。雙饋異步風(fēng)機(jī)是市場(chǎng) 上應(yīng)用較為廣泛的風(fēng)機(jī)電組,盡管齒輪箱后期運(yùn)維成本較高,但雙饋機(jī)組使用較 便宜的勵(lì)磁線圈,相比直驅(qū)電機(jī)具備顯著成本優(yōu)勢(shì)。公司目前以雙饋技術(shù)路線為 主,陸續(xù)推出大兆瓦雙饋產(chǎn)品。同時(shí)公司積極開(kāi)展半直驅(qū)技術(shù)的研究與儲(chǔ)備。半 直驅(qū)電機(jī)折中融合雙饋和直驅(qū)二者低成本、高可靠性特點(diǎn),是適應(yīng)陸上和海上機(jī) 組大型化的重要發(fā)展方向與選擇之一。

公司大兆瓦機(jī)型持續(xù)突破,完成全球陸上最大商業(yè)化風(fēng)機(jī)吊裝。公司風(fēng)機(jī)具備 2.XMW 到 6.XMW 全系列機(jī)組研發(fā)生產(chǎn)能力,基本實(shí)現(xiàn)了陸上風(fēng)電的全方位覆 蓋,并在 2022年完成 7.XMW平臺(tái)首臺(tái)商業(yè)化風(fēng)機(jī)成功吊裝。2019~2021年間, 公司 2.XWM 系列風(fēng)機(jī)銷售金額和占比逐年下降,3.XMW 系列風(fēng)機(jī)于 2020 年實(shí) 現(xiàn)收入,并于 2021 年成為主要機(jī)型,占比 63.02%;同年 4.X~6.XMW 系列產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)外銷。公司順應(yīng)市場(chǎng)需求,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),大力發(fā)展技術(shù)含量高、附加 值高的產(chǎn)品,公司經(jīng)營(yíng)方向及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

公司葉片采用自動(dòng)鋪層技術(shù),保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。公司生產(chǎn)的葉片遵循多導(dǎo)則、 多軟件、多軸系載荷平行校核葉片強(qiáng)度的原則,合理的對(duì)主梁、后緣梁材料進(jìn)行 選材和鋪層剛度優(yōu)化。充分滿足凈空要求,有效避免掃塔問(wèn)題。同時(shí),對(duì)葉根鋪 層進(jìn)行合理優(yōu)化,使得材料達(dá)到最佳利用效率;在葉尖優(yōu)化抗屈曲能力,降低葉 片變形風(fēng)險(xiǎn)。如公司玉龍風(fēng)電場(chǎng)全年僅因故障停機(jī) 28 小時(shí),幾乎全滿勤運(yùn)作, 并實(shí)現(xiàn)年等效滿發(fā)電小時(shí)數(shù) 3649 小時(shí),超出預(yù)期數(shù)百小時(shí)。

3.3 產(chǎn)能布局持續(xù)擴(kuò)張,智能化生產(chǎn)助力生產(chǎn)效率顯著提升

公司積極擴(kuò)充產(chǎn)能,為后續(xù)訂單增長(zhǎng)及交付奠定基礎(chǔ)。截至 2021 年,公司產(chǎn)能 總計(jì) 2.85GW;公司去年投資新建湖南郴州工廠和內(nèi)蒙古巴彥淖爾工廠,每年分 別可生產(chǎn) 1000 臺(tái)、500 臺(tái)風(fēng)機(jī)(巴彥淖爾工廠同時(shí)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 1800 支葉片),根 據(jù)公司今年交付主要為 5MW 以上機(jī)型的情況來(lái)測(cè)算,假設(shè)平均容量為 4MW,兩條新的整機(jī)產(chǎn)線可額外貢獻(xiàn) 6GW產(chǎn)能,公司總產(chǎn)能將達(dá)到 8.85GW,足以滿足 訂單交付需求;葉片方面公司布局吉林通榆、河北張家口、湖南韶山三大風(fēng)電葉 片生產(chǎn)基地,并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn);發(fā)電機(jī)由三一電機(jī)生產(chǎn)制造負(fù)責(zé),每年可生產(chǎn) 3000 臺(tái),并在 2020-2021 年年均雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷售達(dá) 1500 臺(tái)。

公司高度重視數(shù)字化、智能化戰(zhàn)略的規(guī)劃與實(shí)施,鞏固并提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司的數(shù)字化頂層設(shè)計(jì)覆蓋風(fēng)機(jī)全生命周期數(shù)字化解決方案:公司的大數(shù)據(jù) 系統(tǒng)接入 50 個(gè)以上的風(fēng)電場(chǎng),超過(guò) 1,700 臺(tái)風(fēng)機(jī),覆蓋風(fēng)機(jī)運(yùn)行涉及的 6 大 數(shù)據(jù)類型;公司的風(fēng)電場(chǎng)智能預(yù)警系統(tǒng),含 50 個(gè)以上預(yù)警模型,對(duì)齒輪箱, 發(fā)電機(jī)、葉片等大部件的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率平均達(dá) 80%;風(fēng)機(jī)側(cè)數(shù)字孿生系統(tǒng),實(shí) 時(shí)計(jì)算葉片塔筒 9 大載荷,平均準(zhǔn)確率達(dá) 90%。

打造新一代智能化生產(chǎn)制造技術(shù),推動(dòng)公司迅速轉(zhuǎn)型。公司的柔性智能生 產(chǎn)線技術(shù)借鑒了飛機(jī)制造經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了不同工藝環(huán)節(jié)的快速切換,提升了工 藝流轉(zhuǎn)速度的同時(shí)縮短了整體制造周期;智能數(shù)字化技術(shù)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí) 現(xiàn) 100%采集上傳,擰緊機(jī)器人數(shù)字孿生平臺(tái)相繼開(kāi)發(fā);新一代智能制造技 術(shù)通過(guò)對(duì)人工的替代,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)整機(jī)關(guān)鍵工序裝配的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化,人均 產(chǎn)出提升 50%,直接人工數(shù)量減少 23%,節(jié)拍時(shí)間降低 16%,落后工藝降低 49%,質(zhì)量不合格率降低 28%,自動(dòng)化率提高 200%。

4 “滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”帶來(lái)穩(wěn)定收益,“雙海”戰(zhàn)略布局打開(kāi)潛在市場(chǎng)

4.1 風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)貢獻(xiàn)利潤(rùn),“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈

公司風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)包含風(fēng)電建設(shè)服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)與光伏電站運(yùn)營(yíng) 管理業(yè)務(wù),覆蓋面較廣。風(fēng)電建設(shè)服務(wù)方面,公司擁有專業(yè)的風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)及 EPC 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì),能夠提供咨詢?cè)O(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工、運(yùn)維培訓(xùn)及 項(xiàng)目融資等風(fēng)電場(chǎng)全生命周期解決方案。風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)方面,公司依 托于自研的智慧風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)自持風(fēng)電場(chǎng),通過(guò)資源共享、集中式管理, 推動(dòng)智能風(fēng)機(jī)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。公司持有并運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng),將所發(fā)電力自用或?qū)ν?銷售實(shí)現(xiàn)收入。截至 2022 年 9 月底,公司存量風(fēng)力發(fā)電站 399.9MW,在建 風(fēng)場(chǎng) 410MW,今年公司將進(jìn)一步加快自有風(fēng)場(chǎng)的建設(shè),預(yù)計(jì)待建風(fēng)場(chǎng) 1.5GW。

“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”貢獻(xiàn)穩(wěn)定收益。公司除自身運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)外,部分電場(chǎng)在商業(yè)條 件合理、轉(zhuǎn)讓收益可觀的情況下會(huì)擇機(jī)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓相關(guān)收益。截至 2022 年 6 月 17 日,公司已轉(zhuǎn)讓風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 10 個(gè),合計(jì) 660MW。其中 2021 年公司轉(zhuǎn)讓 240MW,對(duì)應(yīng)收益 2.7 元/W,2022 年轉(zhuǎn)讓 220MW,對(duì)應(yīng)收益 2.88 元/W。

4.2 海上機(jī)組取得突破,打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)空間

公司加速海上產(chǎn)品研發(fā),有望進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間。公司首次公開(kāi)上市募集 資金 30.32 億元,11.74 億元(39%)用于新產(chǎn)品與新技術(shù)開(kāi)發(fā),其中新產(chǎn)品 整機(jī)設(shè)計(jì)及技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)和海上 6-7.XMW、8- 10.XMW 產(chǎn)品研發(fā)。項(xiàng)目實(shí)施后擬新增研發(fā)海上 6~10MW 新型風(fēng)機(jī)及 90m 以上葉片技術(shù),進(jìn)一步完善公司大兆瓦產(chǎn)品序列。

海風(fēng)布局山東東營(yíng)制造基地,9MW 海風(fēng)機(jī)組成功下線。2023 年 2 月,三一 東營(yíng)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地一期開(kāi)工,基地項(xiàng)目共分三期進(jìn)行,主要建設(shè)智能電 機(jī)廠、海陸風(fēng)總組裝廠等。海風(fēng)項(xiàng)目快速推進(jìn),在 2023 年 3 月底,公司 9MW 海上風(fēng)電機(jī)組于東營(yíng)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地下線,機(jī)組針對(duì)長(zhǎng)江以北海域 設(shè)計(jì),葉輪直徑達(dá) 230 米。隨著海上機(jī)組實(shí)現(xiàn)突破,公司加速海風(fēng)區(qū)域布局, 目前已在沿海多個(gè)省份,如河北、山東等,開(kāi)展前期布局準(zhǔn)備,有望在年內(nèi) 取得海風(fēng)訂單突破。目前海風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)格局較好,CR5 近 97%,公司此次切入海 風(fēng)賽道有望打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)空間。

4.3 深入布局海外市場(chǎng),成功實(shí)現(xiàn)訂單突破

海外市場(chǎng)逐漸形成突破,訂單逐步交付實(shí)現(xiàn)收入。在國(guó)家“一帶一路”政策 指引下,公司依托三一全球化的海外體系布局,重點(diǎn)布局越南、哈薩克斯坦、 烏茲別克斯坦、印度、巴西等區(qū)域,并在全球 20 多個(gè)國(guó)家進(jìn)行了市場(chǎng)布局, 積極開(kāi)展拓占領(lǐng)海外市場(chǎng)。2022 年 9 月 28 日,公司在漢堡風(fēng)能展上與 GWEC 簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時(shí),公司還于 2022 年內(nèi)中標(biāo)哈薩克斯坦 98MW 項(xiàng)目,成功實(shí)現(xiàn)訂單獲取。布局海外子公司,進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)。公司目前海外有兩家子公司,其中合資 子公司三一印度風(fēng)能公司主要從事風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的制造、組裝及銷售。公司 海外布局的主要策略主要遵循:(1)組建海外業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),引進(jìn)專業(yè)的風(fēng) 電行業(yè)國(guó)際化人才,推行人員本地化,開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);(2)成立專門的大客 戶團(tuán)隊(duì),借助國(guó)內(nèi)發(fā)電企業(yè)的境外投資項(xiàng)目,跟隨國(guó)內(nèi)大客戶一同出海;(3) 憑借股東方在全球的品牌效應(yīng)、海外體系,推廣布局銷售渠道,推動(dòng)風(fēng)機(jī)出 海。

5 盈利預(yù)測(cè)

關(guān)鍵假設(shè):風(fēng)機(jī)及零部件銷售:考慮到陸上沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)光大基地加速建設(shè),公司在 手訂單充足,獲取訂單能力強(qiáng),預(yù)期 2023-2025年公司風(fēng)機(jī)銷售 7.5/10.5/14GW。受 2022 年下半年風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步走低影響,預(yù)期 2023 年公司交付的風(fēng)機(jī)毛利率將 有所下降。但近期風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步趨穩(wěn),疊加風(fēng)機(jī)大型化持續(xù)降本、原材料價(jià)格有 望下行,預(yù)期后續(xù)風(fēng)機(jī)價(jià)格逐年小幅下降。故假設(shè) 2023/2024/2025 風(fēng)機(jī)及零部件 銷售毛利率分別為 19%/20%/20%。預(yù)期 2023/2024/2025風(fēng)機(jī)及零部件銷售營(yíng)業(yè)收 入分別為 139.65/194.25/252.00 億元,同比增長(zhǎng) 38%/39%/30%。

發(fā)電收入:2022 年末,公司存量風(fēng)力發(fā)電站 411.6MW,在建風(fēng)場(chǎng)近 1GW。由于 公司不斷轉(zhuǎn)讓建成電站,實(shí)現(xiàn)“滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”,因此預(yù)估公司發(fā)電收入與持有電站 規(guī)模保持等比例增長(zhǎng)。同時(shí),發(fā)電收入成本及電力價(jià)格較為穩(wěn)定,故毛利率較為 穩(wěn)定,故假設(shè) 2023-2025 發(fā)電收入毛利率為 71%,與 2022 年相似。預(yù)期 2023/2024/2025 發(fā)電收入分別為 10.81/15.84/20.87 億元,同比增長(zhǎng) 83%/47%/32%。風(fēng)電建設(shè)服務(wù):2022 年公司對(duì)外 EPC 項(xiàng)目取得突破,風(fēng)電建設(shè)服務(wù)收入同比增 長(zhǎng)明顯。隨著公司對(duì)外EPC項(xiàng)目逐步成熟,預(yù)期后續(xù)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí),風(fēng) 電建設(shè)服務(wù)業(yè)務(wù)公司前期會(huì)進(jìn)行勘察及核算,成本及價(jià)格可提前估算,故毛利率 較為穩(wěn)定,2022 年此項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張較快,使得毛利率出現(xiàn)階段性波動(dòng),預(yù)期 后續(xù)盈利能力恢復(fù)。故假設(shè) 2023-2025毛利率均與 2021年水平接近,為 20%。預(yù) 期 2023/2024/2025 風(fēng)電建設(shè)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為 17.50/20.13/23.14 億元,同比增 長(zhǎng) 17%/15%/15%。