圖片來源 @視覺中國

文 | 錦緞

今年 9 月以來,從資本市場到街頭巷尾,最火的話題 " 電 "。

開宗明義:本次限電的底層邏輯是傳統電力供需平衡在能源革命新進程中遭遇挑戰。

作為世界上最大的煤炭消費和生產國,煤炭已深植于中國的能源體系,綠電替換煤炭是一項艱巨而又長期的任務。過去十余年,中國風電、光伏發電容量大幅增長,毫無疑問該大勢已定;在能源革命下,我們越發看到發展新型電力系統的緊迫性與重要性,可能這才是真正被我們忽略掉的大棋。

回顧歷史變遷,不管是工業革命還是能源革命,每一次變革都帶來了各個新興領域的投資機會。針對限電現象和保煤炭政策,我們不能只是停留在表面現象,甚至被帶節奏,而應該透視到能源革命背后越來越多的行業正在被重構。

01 能源革命的大潮

能源從轉型到革命

從煤炭代替柴薪火,再到油氣代替煤炭,當今世界能源格局正在經歷第三次能源轉型,低碳清潔的可再生能源擔當本次的主角。自本世紀初以來,我國就積極鼓勵可再生能源的開發和利用,持續推動風電、光伏等新能源的發展,同時逐步減少化石能源的供給。政策的大力扶持,使得我國可再生能源發展引領世界。

能源除了轉型外,更為重要的是革命,提升能源利用效率是核心訴求。

從 2014 年開始,我國又提出能源消費、能源供給、能源技術和能源體制四方面的 " 革命 ",旨在控制能源總量和提高能源使用效率。整體來看,我國單位 GDP 的能耗呈下降趨勢,但離發達國家還有很大的提升空間。根據 2020 年數據,中國的單位 GDP 能耗大約是美國的 2 倍,日本的 3 倍,英國的 4 倍。未來我國需要加快提升能源利用效率,降低對能源消耗的依賴程度,其核心就是大力發展可再生能源。

圖:中國單位 GDP 能耗遠高于歐美日韓發達國家,資料來源:Wind,BP,申萬宏源

其次,能源安全直接關乎國家的生存和發展。而我國石油和天然氣對外依存度一直居高不下,原油對外依存度超過 70%,天然氣對外依存度超過 40%。經濟發展對油氣的巨大需求和油氣依賴進口之間的矛盾早已成為能源安全隱患,發展可再生能源來替代傳統化石能源迫在眉睫。

最后,為了應對氣候變化,實現碳中和已經是全球共識,去年我國正式提出 2030 年前達到碳達峰,2060 年前實現碳中和的 " 雙碳目標 "。綜合來講,能源革命的方向很明確,要求我國將以化石燃料為主導的能源體系轉變為可再生能源為主導的能源體系。這是一舉多得的事情,不僅解決了能源自給自足的問題,也可以提高能源使用效率,還能同時實現低碳發展的國家戰略。

電力部門是能源革命的主戰場

講起能源革命,必然會涉及到各行各業,包括電力、工業、交通、農業等眾多行業。從碳排放源頭分析,2020 年我國能源相關 CO2 排放占 72.7%,具體到行業,電力行業的碳排放占比高達 40%,是第一大碳排放大戶。

為什么電力行業的碳排放這么高呢?這是我國多煤少氣的資源稟賦決定的,咱們的總發電量中,大約 70% 都來自于火力發電,而火力發電又主要是煤電,中國的煤電總裝機容量約為 1050GW,比其他所有國家的煤電裝機總和還要大,這就不難理解我國的碳排放量占全球碳排放量的比重高達 30%。

圖:2020 年我國溫室氣體排放來源,資料來源:清華氣候院,信達證券

這時候有人會想,既然火電廠是碳排放的罪魁禍首,正好我們擁有世界最大的光伏、風電產能,把煤電廠關停,一股腦兒發展風電、光伏產業不就可以了嗎?

但現實情況是,光伏、風電的綜合發電成本仍然高于傳統火電,并且要想可再生能源的發電量滿足國家對電能的龐大需求,還要配置相應的大量儲能,這些不是短期能夠實現的。再者,火電廠的初始建設成本高,火電機組的設計使用年限通常超過 30 年,從經濟角度講,也不能一下就完全放棄火電。

那么未來怎么能既讓火電 " 后退 ",又滿足持續增長的能源需求呢?在 " 碳中和 " 的長期政策指引下,火電的規模會逐漸減少,釋放的容量份額逐步被光伏、風電等可再生能源替代,這是個長期的過程。這時候問題也出現了,在這個能源轉型的過程中,由于光伏、風能發電的閑歇性和不穩定性,傳統電力系統將面臨巨大的考驗。

圖:我國未來各電源發電量預測(萬億千瓦時),資料來源:中電聯,申萬宏源

02 電力系統正面臨前所未有挑戰

電力供需平衡難度劇增

過去這些年,我國一直將調整電力供應結構作為電力系統優化的工作重點,逐步減少火力發電量的比例,并增加可再生能源裝機,電力供需平衡悄然被重塑。

圖:中國火力發電量占全國發電量的比例逐步減少,資料來源:中電聯,國家統計局

理論上講,用可再生能源能源彌補火電發電量的減少不是什么難事。但是光伏、風電是間歇性能源,往往光伏、風電的出力高峰與用電高峰是不一樣的,結果就是,棄風棄光一直是風電、光伏行業的痛點,再加上風電、光伏的長期缺乏價格優勢,各地主動消納意愿不足,根據 2014 年的數據,當時東北部分地區的棄風率甚至超過 10%。

圖:光伏功率曲線與負載功率曲線不匹配,資料來源:戶用光伏網,長江證券

圖:2014 年部分地區的棄風情況,資料來源:長江證券

電氣化場景加速

不被大眾所了解的是,我國的電氣化起步雖然大大落后歐美發達國家,但是發展速度驚人,今天我國電能占終端能源消費比重從 2000 年的不足 12% 提高到了 2020 年的 27% 左右,遠超全球平均水平的 19%。

未來電氣化的場景還將會越來越豐富,包括工業領域電氣化、電動汽車、電動工具、智能家居、5G 基站等等。根據全球能源互聯網發展合作組織預測,到 2060 年,電能占終端用能的比重有望達到 66%,電能將成為最主要的能源消費品種。

電氣化場景加速對電力系統主要會有兩方面的影響,一是顯著增加對電力的需求;二是電氣化場景復雜之后對電網的調節能力可是一大考驗。

圖:電能占終端用能比重逐漸提高,資料來源:全球能源互聯網發展合作組織

以大家熟悉的電動汽車為例,隨著電動汽車保有量的增長,私人充電樁的保有量也在快速增加,但是私人充電樁一般都是在晚上進行充電從而滿足白天的用車需求,這將導致以往用電的低谷期將會變成用電高峰期,進而產生調峰的需求。

終端用戶需求的增長

我國經濟還處在快速發展過程中,人們生活水平還在逐步提高,自然對電的需求同步增多,包括家庭中的電子設備產品快速增長;冬季高峰期取暖用電用氣需求不斷攀升,都加大了調峰保供的難度。以美國作為參照,美國居民用電量在全社會用電量的占比是中國的三倍之多,中國的人均用電量增長潛力還很大。

圖:中國和美國的居民用電量對比,資料來源:中銀國際

03 大變局:發展新型電力系統是必由之路

短期的限電難以徹底解決

相比發達國家目前大約 1%-2% 的平均經濟增速,中國超過 5% 的經濟增速還將維持較長時間,疊加電氣化驅動和 " 雙碳目標 ",全社會用電量增速將顯著高于 GDP 增速。

但從供應端來看,在嚴控煤電裝機背景下,新增裝機減少,又要面臨老舊機組逐步淘汰,煤電的供應顯然無法滿足用電量的增長,水電資源受到地理因素限制,難以繼續大規模發展。毫無疑問未來的電力增量落在風電、光伏頭上,與此同時,風電、光伏還要更進一步替代煤電的市場份額。

前文已經論述過風電、光伏是間歇性能源:光伏一碰到雨雪天氣就無法出力、風電在沒風的時候也轉不起來,它們是典型的 " 靠天吃飯 "。截止 2020 年,風電、光伏的裝機占比已經達到 24.3%,但是去年全年的發電量占比只有 9.5%,相反火電是可以 24 小時開機。顯而易見,用不穩定的電力代替穩定成熟的電力,很難做到平穩過渡,一旦前者發生點意外,就會再次出現東北拉閘限電的情況。

縱觀全球能源轉型過程,缺電、電力系統安全穩定等問題不是個別現象。離我們最近的案例便是德國:由于棄核脫煤政策使得其對于可再生能源的依賴大幅上升,但由于惡劣天氣的影響風電和光伏發電存在明顯的供需缺口,因此導致德國的電價大幅抬升,同時電力進口量也大幅抬升。

因此,用電的供需緊張將可能是一個長期存在的矛盾。

圖:2020 年我國能源電力發展情況,資料來源:2021 中國電力發展論壇

構建以新能源為主體的新型電力系統

對于此次的缺電,市場討論的落腳點主要還在拉閘、挖煤、進口等方向上,本質上都是治標不治本的短期權益之計,我們更應該看到重構電力系統,是更底層的抽絲剝繭。

我國的傳統電力系統是圍繞火電廠、水電的特性建設的,隨著風電、光伏的上網比例提高,傳統電力系統的抗干擾能力和穩定性很難與之匹配,以新能源為主體的新型電力系統應運而生。其實早在今年 3 月 15 日中央財經委員會第九次會議上,構建以新能源為主體的新型電力系統被重點提及,按照國家電網的規劃,未來五年將投資超過 2 萬億元,推進電網轉型升級。

而以下三個方向,又顯得尤為重要:

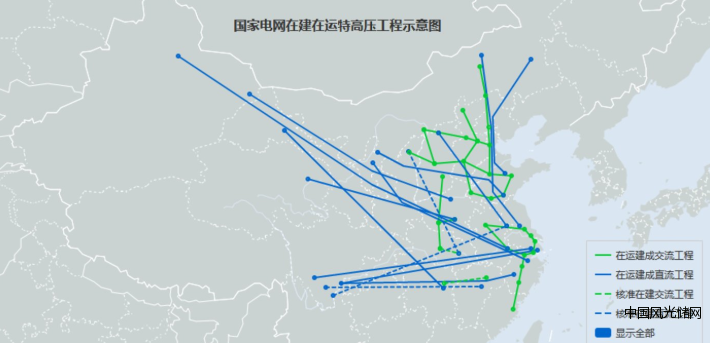

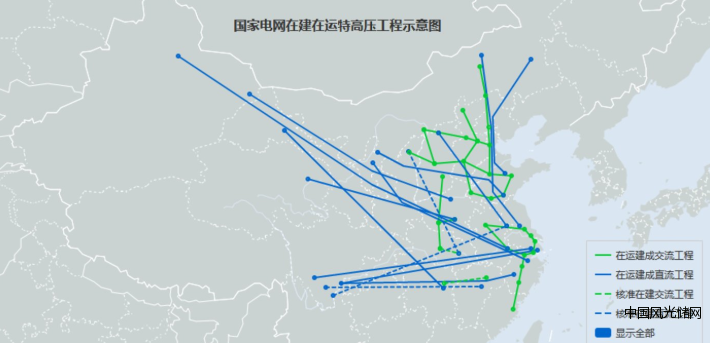

1 ) 繼續加快特高壓建設

由于我國的火電和水電主要分布在西北和西南地區,但用電卻在東部,決定了我國電力遠距離跨省輸送的格局。早在 1999 年,我國就提出西電東送,將西北地區的水電和火電輸送到珠三角、長三角和京津唐等地區,不過那時候的電壓等級低導致輸送容量小、損耗大。

從 2004 年開始,國家電網提出了建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強國家電網概念。所謂特高壓,是指電壓等級在交流 1000 千伏及以上和直流 ± 800 千伏及以上的輸電技術,具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢。

從 2009 年我國建成世界上首條 1000 千伏特高壓輸變電工程開始,特高壓的建設一直作為電網建設的重中之重。截至 2020 年底,我國已建成 "14 交 16 直 " 共計 30 條在運特高壓線路。按照 " 十四五 " 的規劃,期間將建成 7 回特高壓直流,500 千伏及以上電網建設投資約 7000 億元,特高壓建設將迎來第二輪建設高峰期。

今年以來特高壓指數累計漲幅達 39.22%,其中特變電工(SH:600089)、四方股份 ( SH:601126 ) 、思源電氣(SZ:002028)等特高壓概念股相繼在 9 月初創下歷史新高。

圖:國家電網在建在運特高壓工程示意圖,資料來源:國家電網官網

圖:國家電網在建在運特高壓工程示意圖,資料來源:國家電網官網

2 ) 儲能技術提升電力調節能力

由于電能即發即用,無法直接儲存,建設以新能源為主體的新型電力系統核心挑戰就是新能源的間歇性。電力系統的調節能力在新型電力系統中的重要性不言而喻,而這主要靠儲能。

儲能的形式多樣,目前裝機量最大的是抽水儲能,占比達 89.26%,其次是電化學儲能,占比 9.2%。與新能源發電裝機相比,儲能的規模還微不足道,截至 2020 年底,中國已投運儲能項目累計裝機規模為 35.6GW,在構建新型電力系統的背景之下,儲能行業的發展將迎來爆發。

值得一提的是,鋰電儲能憑借能量密度高、循環壽命長、響應時間更快、適應場景豐富等特點,已經成為新型儲能的主流路線。國內鋰電儲能占新增電化學儲能的比例從 2017 年 51% 上升到 2020 年的的 99%。

今年 7 月 23 日,發改委下發《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,首次從國家層面提出到 2025 年新型儲能裝機規模達 3000 萬千瓦以上的目標,未來五年裝機規模將擴大 10 倍。今年年初,寧德時代(SZ:300750)和永福股份(SZ:300712)已經達成儲能領域的深度合作;另外,隆基股份(SH:601012)、晶澳科技(SZ:002459)等光伏龍頭也開始布局儲能。

最后講講氫儲能,雖說現階段還處在商業化早期,但隨著氫燃料電池成本的下降,長周期、大規模儲能前景最大的可能還是氫能,比如夏季光伏出力高峰,電力充沛的時候,便可以通過光伏制氫來大量儲存,待冬季雨雪天氣通過燃料電池發電并入電網。

3 ) 提高電網智能化水平

智能化,是最容易被忽視的一點,好像電力系統就是大老粗的基礎設施,沒什么技術含量,但了解過國內的電力輸配系統你就不會這么想,而新能源發電占比的提升,對電力智能化提出更高的要求,因為其發電端的可預測性和穩定性都會大大降低。

因此隨著電網規模的不斷擴大、能源革命,電力系統的復雜度將會成倍增加。這樣勢必要求新型電力系統具備更精準、更快速的控制能力,提升電網智能化、自動化水平勢在必行。當前大家開始關注的標的包括國電南瑞(SH:600406)、許繼電氣 ( SZ:000400 ) 、杭州柯林 ( SH:688611 ) 等智能電網企業。

由于電網智能化改造仍處在早期,未來這個領域可能出現更多的新的名字,成為孕育專精特新的又一沃土,值得重點關注跟蹤。